Timeless on My Playlist

記憶の溝に刻まれた、人生を形作る100の現在形。

「人生100年時代」という言葉が、どこか現実味を帯びて響くようになった昨今。

ふと自分の足元を見れば、時計の針は人生の折り返し地点をとうに通り過ぎていることに気づく。

これまで、どれほどの音を浴び、どれほどのリズムに身体を委ねてきただろうか。

それらは単なるBGMではなく、ある時は進むべき道を示す設計図となり、

私という人間を形作ってきた。

記憶が鮮明なうちに、そして指先がまだあの弦の感触を覚えているうちに。

私の人生に決定的な影響を与えた100曲を、ここに書き残しておこうと思う。

1. 50年目の「Free」。

デニース・ウィリアムスが奏でる、色褪せない祈りの結晶。

「デニース(Deniece)」という響きを聞くと、私の頭には二つの回路が同時に立ち上がる。

一つは、愛すべきファミレスの系譜だ。私はガストより断然デニーズ派だし、もっと言えば、人生で最も愛しているのはロイヤルホストである。そんな、日常の風景に溶け込んだ名前。

しかし、もう一つの回路が繋がった瞬間、私の心は1976年の静寂へと連れ去られる。 デニース・ウィリアムスが放った、永遠のマスターピース「Free」。この曲は、私にとっての「聖域」だ。

削ぎ落とされた音の中に、宇宙を見る

この曲には、数えきれないほどのカバーが存在する。しかし、どれほど時代が移ろい、豪華なアレンジが施されても、結局はデビューアルバム『This Is Niecy』に収録されたオリジナルへと立ち返ってしまう。

プロデュースを手がけたのは、Earth, Wind & Fireのモーリス・ホワイト。 特筆すべきは、その徹底した「引き算の美学」だ。

音数を極限まで削ぎ落とし、残された「余白」そのものに歌わせるような構え。それは、デニースの声という楽器を、モーリスが、そして彼女自身が心の底から信じ切っていたからこそ成立する魔法だ。

「技巧」の先にある「祈り」

デニースの歌声は、しばしばその驚異的なハイノートで語られる。けれど、私たちがこの曲に惹かれ続ける理由は、単なる歌唱技術ではない。

彼女の声は、技巧を超えて「祈り」に近い透明度を帯びている。 そっと耳を澄ませば、心の澱(おり)が一つずつ浄化されていくような、そんな錯覚さえ覚えるのだ。

50年経っても、この曲は「現在形」

リリースから半世紀という月日が流れた。 しかし、この曲は古びるどころか、時間に磨かれ、聴くたびに新しい表情を見せてくれる。

流行を追いかけるわけでもなく、ただ過去を懐かしむための装置でもない。 「Free」はいつだって、私のプレイリストの特等席に鎮座している。 気づけば今日も、ヘビーローテーション。

それは、この曲が「かつての名曲」ではなく、今この瞬間を生きる私に寄り添い続ける「現在形」の音楽だからに他ならない。

自由になりたい時も、自由であることの孤独を感じる時も。 デニースの「Free」が流れるだけで、世界は少しだけ、美しく見えるのだ。

※そしてマーカス・ミラーによるカバーも素晴らしい

2. 脳天を撃ち抜いた、黒い衝撃。

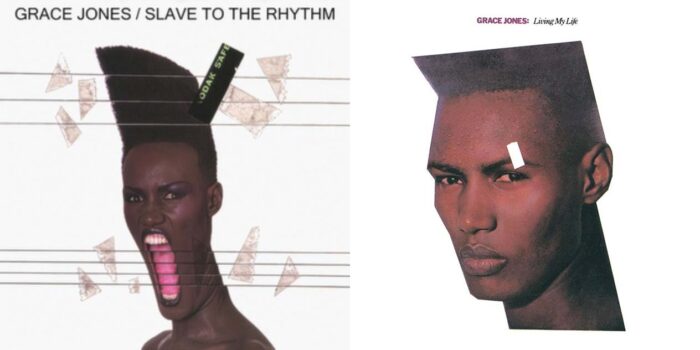

グレイス・ジョーンズと「リズムの系譜学」

人生には、それ以前とそれ以後で世界の色の見え方が変わってしまうような瞬間がある。私にとってのそれは、1983年。ファッションモデルであり、歩く芸術体でもあったグレイス・ジョーンズ(Grace Jones)が放ったアルバム『Living My Life』との出会いだった。

視覚と聴覚が、同時に「侵食」される

まず、その佇まいに言葉を失った。ジャン=ポール・グード(Jean-Paul Goude)が手がけたアートワーク。それは単なるレコードジャケットではなく、既存の美意識を破壊し、再構築した「洗練の塊」だった。

しかし、真の衝撃はその内側に潜んでいた。 針を落とした瞬間、鼓膜を支配したのは、あまりにも重く、あまりにも鋭利なリズムの芯。

そこには、ハービー・ハンコックの「Rockit」で世界中にスクラッチとサンプリングの衝撃を叩きつけたスライ&ロビー(Sly & Robbie)がいた。彼らが刻むビートは、冷徹なまでに計算されていながら、どこか呪術的な熱を帯びていた。

「Slave to the Rhythm」が繋いだ、音楽のミッシングリンク

その衝撃は、1985年にさらなる進化を遂げる。鬼才トレヴァー・ホーンのプロデュースによって結晶化した「Slave to the Rhythm」だ。

この曲を聴くとき、私は確信に近い感覚で、ある壮大な物語を読み解いているような気分になる。 それは、音楽が単なる音の並びを超えて、「文化」へと増殖していくプロセスそのものだ。

この曲のドラムを叩いていたのは、後にワシントンD.C.のGo-Goバンド「E.U.」でその名を轟かせるウィリアム・“ジュジュ”・ハウス(William “Ju Ju” House)。

ここで鳴らされた独特のグルーヴは、ジャマイカのレゲエからD.C.のGo-Goへと流れ込み、やがてニュージャックスイングへと連なっていく……。そんな音楽のDNAが組み換わっていく「最前線」が、この一曲には凝縮されていたのだ。

流行ではない、文化という名の「増殖」

グレイス・ジョーンズの音楽は、いつだって「現在形」を飛び越えて、未来を予言していた。彼女の作品から私が学んだのは、音楽とは単に消費されるものではなく、人から人へ、ジャンルからジャンルへと伝播し、変容し続ける「生き物」だということ。

今でもこのアルバムを聴くたび、あの1983年の衝撃が蘇る。 それは、洗練されたビジュアルと、泥臭いまでのリズムの探求が融合した、至高の芸術体験。

私の脳天を撃ち抜いたその弾丸は、40年以上経った今も、私の音楽観の核心に深く突き刺さったままだ。

3. 身体に直接インストールされる「機能」。

ブラザーズ・ジョンソンが塗り替えた「Come Together」の正解。

リアルタイムでビートルズを聴いていない私にとって、この曲との出会いは「聖典への入門」ではなかった。

ブラザーズ・ジョンソン(The Brothers Johnson)が、1976年のアルバム『Look Out for #1』で提示した「Come Together」。それが私にとっての、この曲の「原体験」に近い。だからだろうか、この曲が私の中でロックの文脈で鳴ることは、一度もない。

クインシー・ジョーンズという「設計士」の仕事

これは、ザ・ビートルズの名曲をカバーした作品、などという生易しいものではない。 稀代のプロデューサー、クインシー・ジョーンズが冷徹なまでに緻密に設計し、私たちの身体に直接インストールするために作り上げた「機能としての音楽」だ。

そこにあるのは、思想でもなければ、リバプールの空気感でもない。

ただ、徹底的に磨き上げられた「グルーヴ」という名の重力だ。

メロディを追う前に、まず腰が反応する

音楽を聴くとき、人はしばしば意味を探そうとする。しかし、ルイス・ジョンソンのあの容赦ないスラップ・ベースが鳴り響いた瞬間、思考は停止する。メロディを追う前に、歌詞の意味を考える前に、体幹が支配される。

そうやって音楽と出会った世代にとって、この「Come Together」は決してオリジナルに対する「代用品」ではない。それは一つの完成形であり、ビートルズが提示した問いに対する、全く別系統の「正解」だった。

文脈を超え、今も「更新」され続ける理由

時代背景を知らなくても、音楽史の文脈を知らなくても、全く関係ない。 スピーカーから音が放たれた瞬間に、身体がそれを「真実」として理解してしまう。

流行り廃りのサイクルから隔絶された場所で、この曲は今も鮮烈に、鋭く鳴り続けている。 「懐かしさ」という皮を被ることなく、常に“更新されたまま”で在り続けるその姿こそが、クインシーとブラザーズ・ジョンソンが仕掛けた魔法の正体なのだ。

教科書の中の「伝説」はいらない。 今、この瞬間、私の身体を突き動かすこの震動こそが、私の「Come Together」なのだ。

4. 終わらない幸福の魔法。

ルーサー・ヴァンドロス

「Never Too Much」が教える完璧なバランス。

1981年。ルーサー・ヴァンドロスがソロデビューを飾った瞬間、ソウルミュージックの景色は一変した。デビュー曲にして、すでに到達点。 これ以上でも、これ以下でもない。完璧なバランス感覚を持った一曲。それが「Never Too Much」だ。

イントロが鳴った瞬間、世界に光が差し込む

アルバム『Never Too Much』の針を落とすと、あるいは再生ボタンを押すと、その瞬間に空気が一段明るくなるのがわかる。

弾けるような多幸感。それを支えるのは、誰もが愛してやまないベーシスト、マーカス・ミラー(Marcus Miller)の軽快なベースラインだ。 そして、その中心に鎮座するのは、圧倒的な信頼を寄せたくなるルーサーの声。

彼の歌声は、不思議な両義性を持っている。 どこまでも甘いのに、決して重くない。 激しく踊れるのに、どこまでも品がある。 この絶妙な匙加減こそが、ルーサーがセルフプロデュースによって磨き上げた、彼だけのシグネチャーだった。

80年代ソウルという名の「美しい入り口」

私にとって、そして多くの音楽ファンにとって、この曲は80年代ソウルという広大な世界への、最も完璧な入り口だった。

ニューヨークの洗練された街並みを想起させる、都会的なプロダクション。 ゴスペル仕込みの力強さを持ちながら、それを都会の夜にふさわしいベルベットのような質感で包み込む歌唱。

何度聴いても、あの高揚感だけが正確に再生される。それは、この曲が「流行」という時間の流れから切り離され、純粋な「幸福」として結晶化しているからに他ならない。

決して「Too Much」にはならない、永遠の現在形

タイトル通り、この曲はどれだけ聴いても、決して「Too Much(過剰)」にはならない。 飽きることのない、品の良い贅沢。

リリースから40年以上が経った今も、この曲は古びるどころか、常に「今、この瞬間」の音楽として鳴り続けている。 プレイリストの中で、あるいは深夜のフロアで。 「Never Too Much」が流れるとき、私たちは知るのだ。 本物の音楽とは、どれほど時間が経とうとも、私たちの心を一瞬で「全盛期」へと連れ戻してくれる魔法なのだと。

5. 涼やかな風に、大人のエロさを忍ばせて。

ロバート・パーマー「Every Kinda People」が運ぶもの。

1978年。世界がパンクの余韻とディスコの熱狂に揺れる中、ロバート・パーマー(Robert Palmer)が放ったアルバム『Double Fun』には、全く別の時間が流れていた。

そこに収録された「Every Kinda People」は、軽やかで、涼しい。けれど、その芯には驚くほど強靭な歌心が宿っている。ポップとソウルが、これほどまでに自然に、そして美しく溶け合った例を他に知らない。

カリブの風と、都会の洗練

イントロから流れてくるのは、どこかカリブの潮風を感じさせる開放的なリズムだ。しかし、その上に重なるアレンジはどこまでも都会的で、研ぎ澄まされている。

肩の力を抜き、グルーヴに身を委ねる。 そんなリラックスした空気感の奥底で、ロバート・パーマーの歌声は静かに、けれど確かな熱を持って主張する。

少年時代、この曲を聴いた私は、何とも言えない「背伸び」をさせられる感覚に陥った。そこには、当時の私にはまだ早すぎるような、しかし強烈に惹きつけられる「大人の色気」が漂っていたからだ。

押し付けがましくない「肯定」という名の贅沢

この曲の素晴らしさは、その徹底した「引きの美学」にある。 メッセージもメロディも、決して聴き手に押し付けられることはない。それなのに、一度聴けばその旋律は記憶の深い場所に刻まれ、消えることがない。

そこにあるのは、世界にはあらゆる人々がいて、それぞれが愛を求めているという、穏やかでフラットな肯定感だ。そのメッセージは、聴くたびに新鮮な響きを持って、私の内側を更新していく。

夏の入り口、涼しい顔で鳴り続ける一曲

リリースから半世紀近くが経とうとしても、この曲の鮮度は全く落ちることがない。 今でも、夏がすぐそこまで来ているのを感じる頃、私のプレイリストの中ではこの曲が「涼しい顔」をして鳴り始める。

それは、あの頃感じた「大人の世界」への憧憬を呼び覚ますと同時に、今の私をそっと全肯定してくれるような、最高のセラピーでもある。

派手な演出はいらない。 この涼やかなグルーヴがあれば、それだけで日常は少しだけ贅沢なものに変わるのだ。

6. 踊る思想、永遠の美意識(イイ感じ)

シック「Good Times」が規定した、ポップスの未来。

1979年。ディスコ・ブームが狂騒の頂点に達していたその時、シック(Chic)が放った「Good Times」は、その華やかなタイトルとは裏腹に、驚くほど知的で冷静な「革命」だった。

この曲は、単にフロアを揺らすための道具ではない。

ディスコという言葉が持つ奥行きを、一気に、そして永遠に拡張してしまった金字塔なのだ。

旋律であり、思想である。バーナード・エドワーズの「骨格」

アルバム『Risqué』の幕を開けるこの一曲を語るなら、まずはバーナード・エドワーズによるウォーキングベースの新解釈。とも言えるあのベースラインに触れないわけにはいかない。

ナイル・ロジャースとバーナードという、後に音楽史を塗り替える天才プロデューサー・ユニットが提示したあのリズム。それは単なる旋律ではなく、音楽の「構造」そのものであり、ある種の「思想」の現れでもあった。

身体を揺らしながら、私たちは知らず知らずのうちに、音楽の精緻な設計図を細胞に刻み込まれていく。その心地よい支配。これほどまでにクールで、これほどまでに熱い設計が他にあるだろうか。

軽快さの奥に潜む「永続性」

「Good Times」は、軽快なのに、決して浅くない。 最高に楽しいのに、決して消費されて終わることがない。

一音目が鳴った瞬間に、後のヒップホップやポップスがこの曲によって静かに、しかし決定的に規定されてしまった理由が、誰の目にも明らかになる。後にサンプリングという文化を生み、ダンスミュージックの文法を書き換えたその力強さ。

それは、ナイルとバーナードが、音楽を単なる「流行」としてではなく、解けない「数式」のような美しさで構築したからに他ならない。

過去形にならない、至高の現在形

だから、「Good Times」は決して過去形にならない。 45年以上の時を経ても、この曲は「あの頃の思い出」という箱に収まることを拒否し続けている。

鳴るたびに、私たちの「いま」を更新し、フロアの空気を一変させる。 それは、時代を超えて鳴り響く、永遠に現役で至高のグルーヴ。

この曲が流れる場所には、いつでも本物の「良い時間」が流れる。私たちはただ、その完璧な設計に身を任せていればいいのだ。

継承される低音の意志。

CHIC「Good Times」とバーナードの教え

バーナード・エドワーズ。私にとって彼は、単なる憧れのベーシスト以上の存在だ。彼が存命中に最後となったCHICの来日公演の際、私は幸運にも彼らにインタビューをする機会を得た。

そのとき、1992年の復帰作『CHIC-ism』のジャケットに、ナイル・ロジャースとバーナード・エドワーズ、二人の天才からサインを書いてもらった。

「Keep Playing The Bass!!」

インタビューの最中、自分もベーシストであることを伝えると、バーナードは微笑み、ジャケットにこう書き添えてくれた。

「Keep Playing The Bass!!(ベースを弾き続けろよ!!)」

その数日後、彼は日本での公演直後に帰らぬ人となった。彼が最後に日本の地に残したグルーヴと、この力強いメッセージ。それは、プロの端くれとして、また一人の音楽家として生きる私にとって、文字通り「一生の宿題」となったのだ。

7. 理屈を黙らせる、剥き出しの官能。

T. Rex「Get It On」が呼び覚ます原初の衝動。

1971年。マーク・ボランが世界に放った「Get It On」が鳴った瞬間、すべての理屈は意味をなさなくなった。

それは、ロックという音楽が最も官能的で、最も不敵だった瞬間を、そのまま真空パックして封じ込めたような一曲。収録アルバム『Electric Warrior(電気の武者)』というタイトル通り、そこには電気を帯びた、妖しくも強烈なエネルギーが充満している。

粘るギター、反復する呪文

マーク・ボランが奏でるギターはどこまでも粘り、リズムは前のめりにこちらを急かす。 そこで繰り返される言葉たちは、もはや歌詞というよりも、聴く者をトランス状態へと誘う「呪文」のようだ。

技巧よりもムードを、理論よりも衝動を。 この曲にあるのは、驚くほど潔い「引き算」ではなく、「剥き出し」の美学だ。 派手な装いをしながらも決して軽々しくなく、シンプルを極めているのに少しも薄くない。その圧倒的な存在感こそが、この曲を時代を超えたマスターピースたらしめている。

パワー・ステーションが受け継いだ「衝動の核」

この曲の系譜を語る上で、後にロバート・パーマーが在籍したザ・パワー・ステーション(The Power Station)によるカバーを忘れることはできない。

80年代特有の硬質で筋肉質なビート。それはグラム・ロックが持っていた特有の「妖しさ」を削ぎ落とし、より直線的な力強さへと再構築したものだった。けれど、どれほど装いが変わっても、そこに流れる「衝動の核」だけは失われていなかった。

ロバート・パーマーという稀代のヴォーカリストを通じても、この曲の持つ根源的なエネルギーは、形を変えて再び世界を揺らしたのだ。

鳴らすたびに、私たちは「野性」を思い出す

時代がどれほど移ろい、音楽がどれほど高度にデジタル化されようとも、「Get It On」が鳴り響く場所では、ロックの原初的な快楽が鮮やかに蘇る。

それは懐古趣味ではない。 スピーカーから音が放たれた瞬間、私たちの身体の中に眠る野性が、今この瞬間に呼び覚まされるのだ。

理論や文脈をすべてすっ飛ばして、直接脳天を撃ち抜いてくる快感。 「Get It On」は今夜も、私たちの日常を官能的な熱狂へと塗り替えていく。

8. 風景を塗り替える「演歌」の響き。

ジョージ・ベンソン『Breezin’』が変えたもの。

急に景色が変わるけれど、驚かないでほしい。私はもともと、フュージョンという音楽を心から愛している人間だ。

1976年、ジョージ・ベンソン(George Benson)が放った『Breezin’』。 このアルバムが鳴り響いた瞬間、フュージョンという音楽は、技巧や難解さを競い合うフェーズを軽やかに飛び越えてしまった。それは、音楽が最も洗練された形で大衆と交差した、幸福な時代の記憶だ。

「聴く音楽」から「共にある音楽」への設計図

当時のフュージョン・シーンは、速弾きや複雑な理論を突き詰める方向から、音楽をいかに生活の景色へと溶け込ませるかという方向へ舵を切り始めていた。その舵取りを担ったのが、プロデューサーのトミー・リピューマだ。

ジャズとしての高度な語彙はそのままに、耳と日常にふわりと優しく着地させる設計。 涼やかで、過剰じゃない。洗練されているのに、決して遠くない。 時にスーパーのBGMと見分けがつかないほどに空気に馴染み、邪魔をしない。それでいて、ふとした瞬間に確実に心情の深いところまで届いてくる。

この一枚は、フュージョンを「座って聴くもの」から、人生の背景として「共にあるもの」へと更新してしまったのだ。

ジョージ・ベンソンは、日本の「演歌」である

さて、ここからが私の持論だ。 ジョージ・ベンソンといえば、言わずと知れたギターの名手。

けれど、彼の真骨頂はその歌声にもある。

彼のライブを体験したことがある人なら、分かってもらえるかもしれない。ステージで朗々と歌い上げる彼の姿は、どこか日本の歌謡界の巨頭、北島三郎の歌謡ショーを観ているような錯覚を抱かせるのだ。

溢れ出すサービス精神、聴き手の魂を震わせる節回し、そして会場全体を包み込む圧倒的な「情」。 だから私は、あえてこう言いたい。 「ジョージ・ベンソンは、演歌なのだ」と。

究極の洗練、その先にある情愛

技巧をひけらかさず、ただ静かに風景を立ち上がらせるギター。 そして、日本人の琴線に触れるような、温かくもソウルフルな歌声。 『Breezin’』という曲が、今も夏に、あるいは黄昏時に、私たちの生活の中で鳴り続けている理由。それは、この曲が「最高にクールなフュージョン」であると同時に、「最高に温かい人生の調べ」だからではないだろうか。

涼しい顔をして、実は誰よりも熱い情を歌う。 ベンソンが運んできたこの風は、50年近く経った今も、私たちの日常を心地よく揺らし続けている。

9. 声よりも先に、感情が立ち上がる。

ダニー・ハサウェイ「Love Love Love」が描く愛の深度。

1973年、アルバム『Extension of a Man(拡張される魂)』に収められた「Love Love Love」。 この曲が流れ出した瞬間、私たちは「ソウル」という言葉が持つ本当の深淵を、静かに、そして底の底まで見せつけられることになる。

それは、技術やスタイルを超えた、圧倒的な「真実」の響きだ。

歌を支えるためだけに配置された、誠実な構造

この曲に、派手な展開やギミックは一切ない。 しかし、奏でられるコードも、刻まれるリズムも、そのすべてがただ一点、ダニーの歌を支えるためだけに、祈るような精度で配置されている。

これほどまでに無駄がなく、これほどまでに豊かな音楽が他にあるだろうか。 そこにあるのは「甘さ」ではなく、背筋が伸びるような「誠実さ」だ。

強さと脆さ、その揺らぎが音楽になる

ダニー・ハサウェイの声は、圧倒的に力強い。それと同時に、今にも壊れてしまいそうなほどに脆い。

声が歌として響き出す一瞬前、そこにある感情が空気中に立ち上がるのがわかる。そのわずかな「揺らぎ」さえも、彼は排除することなく、丸ごと音楽として成立させてしまう。 技巧で塗り固めるのではなく、ただそこに自らの体温を置くこと。 その覚悟が、聴く者の心を震わせる。

流行に背を向け、人生の深層に居続ける

「Love Love Love」を聴くたびに、私の中で「愛」という、あまりにも使い古された言葉の輪郭が、少しだけ鮮明になる。

この曲は、流行のサイクルに乗ることもなければ、決して消えてなくなることもない。 ただ静かに、深く、私たちの人生のどこかに居続ける。 晴れやかな日よりも、むしろ独りきりの夜や、心が折れそうな瞬間に、そっと寄り添ってくれる。それこそが、この曲が持つ「本当の強さ」なのだと思う。

私たちは、この曲を「聴く」のではない。 ダニーの魂の震えを、自分自身の記憶として「受け取る」のだ。

10. 熱を時間に溶かして。

チャカ・カーン「Love You All My Lifetime」が刻む、成熟の足跡。

1988年、アルバム『The Woman I Am』。 そこに収められた「Love You All My Lifetime」を聴くとき、私たちはチャカ・カーンという稀代のディーヴァが、ひとつの「静かな確信」に辿り着いた瞬間を目撃することになる。

そこには、初期の彼女が放っていた爆発的な熱狂とはまた違う、深く、透き通った強さが宿っている。

デジタルと肉体が交差する、90年代前夜の洗練

プロデュースを手がけたのは、スクリッティ・ポリッティのデイヴィッド・ガムソン。 彼の緻密なプログラミングが作り出す硬質なドラムの上に、エイブラハム・ラボリエルのベースとワ・ワ・ワトソンのギターという、血の通ったレジェンドたちの演奏が重なる。

90年代初頭のクールな質感を纏いながらも、その奥底では確かな体温が脈打っている。この「冷たさと熱さ」の絶妙な配合が、聴く者の心をざわつかせ、そして深く落ち着かせるのだ。

過剰さを脱ぎ捨て、余韻で語る強さ

特筆すべきは、チャカの歌声だ。 彼女ほどの圧倒的な声量があれば、どれほどドラマチックに歌い上げることもできただろう。しかし、この曲での彼女は驚くほど抑制が効いている。

過剰に飾らず、言葉の端々に宿る「余韻」で語る。 その設計が、かえって彼女という女性の芯の強さを際立たせている。 ドラマチックなのに、決して騒がない。 そこには、若さゆえの激しい「熱」を、人生という長い「時間」へと昇華させた者にしか出せない、深い説得力がある。

人生の長距離走に寄り添う、静かなラブソング

「Love You All My Lifetime(一生、あなたを愛している)」

この言葉が、単なるロマンティックな約束を超えて、重みを持って響く。 それは、恋愛を一時の燃焼としてではなく、共に歩む時間の蓄積として捉えているからだろう。

だからこの曲は、私たちの人生のどこかで、ふとした瞬間に必要になる。 派手な花火のような愛ではなく、静かに、けれど決して途切れることなく効き続ける、長距離走のためのラブソング。

リリースから40年近くが経とうとする今も、この曲は「洗練された現在」を鳴らし続けている。私たちはそのたおやかなグルーヴに身を委ね、自らの人生の時間を、少しだけ愛おしく思うのだ。

11. 静寂が辿り着いた、

ひとつの空。レイラ・ハサウェイ「Heaven」という到達点。

1990年。レイラ・ハサウェイ(Lalah Hathaway)のデビューアルバムの針を落とした瞬間、世界がふっと息を呑むのがわかった。

そこに流れてきたのは「Heaven」。 派手な導入も、無理な盛り上がりも一切ない。それなのに、最初の一音、彼女が一声を発しただけで、部屋の空気が一変してしまった。それは、静けさそのものが圧倒的な説得力となって迫ってくる、稀有なR&Bの誕生だった。

遺伝子が描いた、もうひとつの可能性

彼女の声を聴くたび、私はある想像を禁じ得ない。 「もしも、あの親父(ダニー・ハサウェイ)がお袋だったら、きっとこんな声だったんだろうな」と。

それは、父から受け継いだ魂の震えを、よりしなやかで、より包容力のある質感へと昇華させたような響き。血の繋がりが生んだ奇跡を、これほどまでに美しく、そして切なく感じさせる声が他にあるだろうか。

歌い上げないからこそ、逃げない感情

この曲の凄みは、その「距離感」にある。 彼女の声は、決して前に出すぎることはない。かといって、伴奏に寄り添い、甘えることもしない。その絶妙な距離の取り方が、音楽全体に深い奥行きを与えている。

彼女は決して、感情を剥き出しにして歌い上げたりはしない。 けれど、その抑制があるからこそ、歌に込められた感情はどこへも逃げることなく、私たちの心の深層に留まり続ける。 そこには甘さはあるけれど、媚びはない。 ある種の「敬虔さ」すら感じさせるその落ち着きが、この曲を巷のラブソングとは一線を画す、神聖な場所へと引き上げているのだ。

心拍が落ち着いたとき、身体に馴染む温度

「Heaven」というタイトルが示すのは、決して派手な高揚ではない。 それは、長い旅の末にようやく辿り着いた、静かな「到達点」だ。

心拍が少し落ち着き、世界が静かになったとき。 この曲はちょうどいい温度で、私たちの身体を優しく湿らせてくれる。 激しく燃えるのではなく、ただそこに在ることで私たちを癒し、満たしてくれる。

だからこそ、この曲もまた、流行の激流に流されることなく、私のプレイリストの特等席にずっと居座り続けている。 静寂の中にこそ、真実の響きがある。レイラの「Heaven」を聴くたび、私はそのことを再確認するのだ。

12. 都会の私信、あるいは夜の温度。

シェレル「Everything I Miss at Home」が描く抑制の美学。

1985年。アルバム『High Priority』の奥に置かれたこの曲を聴くとき、私たちは80年代R&Bが持っていた、ある独特の質感に触れることになる。

それは、甘いのにどこか距離がある、「都会の私信」のような響き。 シェレル(Cherrelle)の「Everything I Miss at Home」は、あの時代の都市生活者の孤独と安らぎを、そのまま真空パックしたような名曲だ。

ジャム&ルイスが整えた、過剰さを削ぎ落としたファンク

プロデュースを手がけたのは、泣く子も黙るジミー・ジャム&テリー・ルイス。 彼らが築き上げた「ミネアポリス・サウンド」は、プリンスを筆頭とするファンクの血脈を色濃く受け継ぎながら、一方で過剰な熱を削ぎ落とし、都市の夜にフィットする温度へと音楽を整えていった。

リズムは端正で、シンセはあくまで控えめ。 感情を煽り立てるのではなく、静かに整えながら前へと運んでいく。この「抑制」こそが、この曲の温度をこれ以上ないほど「ちょうどよく」保っているのだ。

アレクサンダー・オニールとの鮮やかな対比

この曲の、そしてシェレルの質感をより際立たせるのは、同時代の盟友アレクサンダー・オニールの存在だろう。

アレックスの声は肉厚で、感情がダイレクトに前へ出る。それは「熱」の音楽だ。 対してシェレルは、常に一定の距離を保ったまま、感情を内側に留めて歌う。 情熱を「叫び」ではなく、淡々とした「生活感」として描き出す彼女のスタイル。この両極の対比こそが、80年代R&Bというジャンルの深さと幅を象徴していた。

その両者を一貫した美学で繋ぎ止めていたのが、ジャム&ルイスという設計士たちの手腕だったのだ。

思い出になりきらない「現在形」の誠実さ

「Everything I Miss at Home」が、リリースから40年近く経っても「懐メロ」という思い出の中に閉じ込められないのは、そこに嘘のない誠実さが流れているからだ。

恋を燃え上がる炎としてではなく、日常のふとした瞬間に感じる「不在」や「帰るべき場所」として描く。その等身大の視点が、今の私たちの夜にも、驚くほど自然に馴染む。

夜の帰り道、あるいは一人きりの静かな時間。 ふとこの曲が必要になるのは、これが80年代R&Bが到達した、最もピュアで、最も美しい「誠実さ」の形の一つだからだろう。

13. 囁きが世界を塗り替えた日。

ジャネット・ジャクソン

「That’s the Way Love Goes」が教える至高の「状態」。

1993年。アルバム『janet.』の冒頭を飾ったこの曲が流れてきた瞬間、私たちはR&Bとポップスが最も美しく、そして最も成熟した形で交差した「事件」を目撃した。

声を張らない。無理に盛り上げない。 それなのに、一度聴き始めたら最後、抗うことのできない磁力に絡め取られてしまう。そこには、ジャネットという表現者が手に入れた、圧倒的な余裕と確信が満ちていた。

ミネアポリス・サウンドの「静かなる深化」

プロデュースは、もはや彼女の分身とも言えるジミー・ジャム&テリー・ルイス。 80年代に一世を風靡したミネアポリス・サウンドの文脈を引き継ぎながら、彼らはここでさらに一段上のステージへ降り立った。

ビートは、かつてないほどに怠(だる)く、低く、そして静か。 感情を煽り立てるのではなく、聴き手の体温にそっと寄り添うように設計されたその音響工作は、音楽を「聴く対象」から「纏う空気」へと変質させてしまった。

「高揚」を捨て、「状態」を描く色香

特筆すべきは、そのセクシャリティの品格だ。 これほどまでにセクシーなのに、少しも下品に転じることがない。それは、愛を一時的な「高揚」としてではなく、そこに流れる穏やかな「状態」として描いたからだろう。

熱狂の先にある、静かな共鳴。 その新しい定義を提示したことで、この曲はポップスの歴史を一段先へと進めてしまったのだ。

夜の空気のように、今もそこにある名曲

だから「That’s the Way Love Goes」は、単なる90年代のヒットチャートの記憶には収まらない。 リリースから30年以上が経った今でも、夜の空気の中に溶け込み、気づけばそこに在る。

ジャム&ルイスが磨き上げた美学が、最も洗練された形で大衆の耳に届いた決定的瞬間。 次から次へと名曲を繰り出す、あの頃のジャネットの凄み。それを思い出すだけで、今も背筋が震えてしまう。

私たちは今夜も、その低いビートに身を委ね、彼女の囁きに耳を傾ける。

それが、最も贅沢な時間の過ごし方なのだ。

14. 渋谷の夜、時代が切り替わる音を聴いた。

アン・ヴォーグ「Hold On」という衝撃。

1990年。あの夜の感覚を、私は今も忘れることができない。 場所は、渋谷のJ-Trip Bar。 スピーカーから放たれた瞬間に、「なんなんだ!? このビートは!」と、思考よりも先に身体が反応した。

それが、アン・ヴォーグ(En Vogue)の「Hold On」との出会いだった。

ヒップホップとソウルの、鮮やかな縫合

デビューアルバム『Born to Sing』に収録されたこの曲は、プロデューサー・チーム、フォスター&マッケロイ(Foster & McElroy)による最高傑作のひとつだ。

まず度肝を抜かれたのは、その構造。 冒頭、60年代ソウル(ジ・インプレッションズ)の名フレーズをアカペラで引用したかと思えば、直後にヒップホップ由来の硬質なビートがすべてをなぎ倒すように走り出す。

新旧の音楽を強引にではなく、知的な手つきで縫い合わせる。その衝撃は、それまで聴いてきたどんなR&Bとも違っていた。音は驚くほど鋭く、迷いなく前へと進んでいく。

武器としてのコーラス、姿勢としてのメッセージ

彼女たちの歌声は、単なるハーモニーではない。それは自立した女性たちの「武器」であり、放たれるメッセージは彼女たちの生きる「姿勢」そのものだった。

強いのに、決して乱暴じゃない。 クールなのに、沸き立つような血が通っている。 その研ぎ澄まされた輪郭は、喧騒のクラブで鳴っても、一人きりの部屋で鳴っても、少しも崩れることがない。

1990年、世界が塗り替わった瞬間

あの夜、J-Trip Barで感じた「違和感」は、正しかったのだ。 あれは、単なる新曲の衝撃ではなかった。R&Bというジャンルが、80年代の装いを脱ぎ捨て、90年代という新しい季節へと踏み出した、歴史的な一歩だったのだ。

「Hold On」が流れるとき、私は今でもあの夜の渋谷の空気を思い出す。 時代が劇的に切り替わっていく瞬間の、あの少し震えるような予感。 35年以上が経った今も、この曲が持つ「新しさ」は、少しも損なわれていない。

15. 呼吸を整え、心に寄り添う。

スタンリー&ジョージ「Sweet Baby」という永遠の安らぎ。

中学生の頃、街の貸しレコード屋で見つけた一枚のアルバム。『The Clarke/Duke Project』。 そこに収められた「Sweet Baby」を、私はそれから何千回、いや、数えきれないほど聴いてきた。

当時は、コード進行の妙も、歌詞の深い意味も分からなかった。ただ、針を落とした瞬間に流れ出すその調べに、理屈抜きで心が解けていくのを感じていた。

超絶技巧の二人が見つけた、最も優しい場所

スタンリー・クラークとジョージ・デューク。 ジャズ・フュージョン界を牽引する、言わずと知れた超絶技巧の持ち主たちだ。けれど、この曲において二人は、その鋭利な技術をそっと仕舞い込んでいる。

そこに在るのは、語りかけてくるように微笑む音の粒子。 世界で最も巧みに楽器を操る二人が、人生の中で一番優しい場所を見つけ、そこで静かに手を組んだ——そんな温かな確信が、この曲には満ちている。

「聴く」のではなく、「共に過ごす」音楽

「Sweet Baby」が鳴り始めると、不思議と心拍が整っていくのがわかる。 それは単なる記憶のBGMではない。 私の人生の歩みに寄り添い、同じ速度で、同じ深さで呼吸をしてくれるパートナーのような存在だ。

中学生だったあの頃も、そして多くの経験を重ねてきた今も。 この曲が与えてくれる「穏やかな肯定感」は、少しも変わることがない。

擦り切れないメディアに、感謝を込めて

かつて、借りてきたレコードをカセットテープに吹き込み、それこそ擦り切れるほど聴き狂った時代があった。 今、どれだけ繰り返しても音が痩せることも、溝が減ることもないデジタルという魔法のようなメディアで、この曲を自由に呼び出せる。その幸福を、私は噛み締めている。

何千回聴いても、そのたびに新しく、そのたびに懐かしい。 「Sweet Baby」は、これからも私の人生の風景の中で、静かに、優しく、鳴り続けていく。 この曲がある限り、私の心はいつでも、あの「いちばん優しい場所」へと帰ることができるのだ。

16. 渡されたのは、役割と覚悟。

スタンリー・クラーク「School Days」という通過儀礼。

中学1年生のあの日、私の人生の「入り口」は、あまりにも一方的に決められた。

ギターを弾いていた兄に「何か楽器をやりたい」と零した答えは、アドバイスでも選択肢でもなかった。 「お前はベースな」 手渡されたのは、YAMAHAの安いベース。そして、スタンリー・クラークの『School Days』。 「これ練習しとけよ、いいな」 それで話は終わり。私の音楽人生は、有無を言わさぬ一言とともに幕を開けた。

A面が伸び、B面が揺れるまで聴いた「執念」

YouTubeも解説動画も、タブ譜さえも手元にない時代。 レコードをカセットテープにダビングし、文字通り「A面が伸び、B面が揺れるまで」聴き狂った。

指が追いつかないフレーズ、耳を通り抜けていく音の粒。 それでも、耳で覚えた音をフレットの上で必死に探すしかなかった。何度も巻き戻し、何度も指を止め、「そもそもこれ、誰なんだよ?」と毒づきながら格闘した時間は、決して優しいものではなかった。

「脇役」ではない、低音の覚悟

正直に言えば、『School Days』は初心者に向けた「優しい練習曲」などではない。 そこにいたのは、フラストレーションを爆発させたベーシストが、これでもかとリードを弾きまくっている異様な光景だった。

しかし、その音の奔流は、私に大切なことを叩き込んでくれた。 ベースは、決して後ろに隠れる脇役ではないこと。 低音にも、最前線へ躍り出るための「覚悟」が必要だということ。 それは音楽の理論ではなく、日課としての練習を通じて私の細胞に刻み込まれていった。

擦り切れたカセットが教えてくれたこと

今振り返れば、あの時兄から手渡されたのは、単なるレコードではなかった。 それは、表現者としての「役割」であり、世界を見るための「視点」であり、もう二度と戻れない「一歩」だったのだ。

今は、指先一つであらゆる情報に辿り着ける、素晴らしい時代だ。 それでも、あの擦り切れたカセットテープが教えてくれた「執念」だけは、どんな便利さにも代えがたい私の財産だと思っている。

「School Days」が鳴り響くとき、私は上手くなった実感よりも先に、あの頃の必死だった時間の「温度」を思い出す。 そして、今このクリアな音で、当時の憧れを呼び出せる幸福を噛みしめる。 確かに、今は良い時代だ。けれど、あの泥臭い始まりがあったからこそ、今の私はここにいる。

17. 瞳の奥に、1981年の鼓動を聴く。

Hall & Oates『Private Eyes』

あのイントロの「ハンドクラップ(手拍子)」が聞こえてきた瞬間、一気に景色が40年以上前に引き戻される。

1981年。街にはまだアナログな温もりと、デジタルへの憧れが混在していた。レコードショップの店頭で、探偵に扮したダリルとジョンがこちらを覗き込むジャケットを見た時の、あの「何かが始まる」という予感。

「ロック」と「ソウル」が完璧に溶け合った瞬間

当時、私たちが彼らに熱狂したのは、彼らが単なるポップスターではなかったからだ。彼らは自分たちの音楽を「Rock and Soul」と呼んだ。

フィラデルフィア・ソウルの甘美なエッセンスを、研ぎ澄まされた80年代のロック・ビートでコーティングする。そのバランスが頂点に達したのが、このアルバムであり、表題曲の「Private Eyes」だった。

ダリルの、あのどこまでも伸びやかでシルキーなハイトーン・ヴォーカル。そこに重なるジョンの緻密なコーラス。それは、当時の僕たちにとって最高にクールで、少し背伸びをした「大人の都会(まち)の音」だった。誰もが「二回の拍手」で繋がった

この曲を語る上で、あの「パン、パン!」というハンドクラップを避けて通ることはできない。

ラジオから流れてくるときも、カセットテープが擦り切れるまで聴いたときも、僕たちは無意識に手を叩いていた。あの二回の手拍子は、単なるリズムじゃない。聴き手である僕たちと、彼らとを瞬時に結びつける魔法の合図だった。

MTVの黎明期。トレンチコートを着て、不器用そうに踊る彼らの姿をブラウン管越しに見ていたあの頃。ネットもSNSもなかったけれど、あのリズムを共有しているというだけで、世界と繋がっているような気がしたものだ。

40年経っても「監視(ウォッチング)」は終わらない

歌詞を改めて読み返すと、そこにあるのは「見つめ合う」というロマンティックな関係性だけではない。

Private eyes are watching you / They see your every move (プライベート・アイズがお前を見ている。お前の動きはすべてお見通しだ)

少しミステリアスで、どこかパラノイアックな響き。それは、華やかな80年代の裏側にあった、都会的な孤独や緊張感を映し出していたのかもしれない。

しかし、2020年代の今、この曲を聴き返して感じるのは「懐かしさ」だけではない。全く古びない制作クオリティの高さ、そしてメロディの強さだ。

今、お気に入りのオーディオや、あるいはスマートフォンから流れる『Private Eyes』を聴きながら、私は思う。

あの頃、この曲を聴きながら夢見ていた「未来」に、今の自分は立っているだろうか。 ダリルの鋭い視線に「お前の動きは見えているぞ」と問いかけられているような、心地よい緊張感が胸を走る。

針を落とした瞬間、あるいは再生ボタンを押した瞬間。 私たちはいつでも、あの1981年の輝きの中に帰ることができる。そして、あの二回のハンドクラップと共に、また新しい明日へと歩き出せるのだ。

18. 言葉を介さず、本能に訴える「One」の衝撃。

パトリース・ラッシェン「Number One」

パトリース・ラッシェンといえば、誰もが『Forget Me Nots』の歌声を思い浮かべる。

けれど、私のプレイリストにおいて、彼女の音楽的知性が最も鮮烈に輝いているのは、1982年のアルバム『Straight from the Heart』に収録されたインストゥルメンタル、『Number One』だ。

ヴォーカルを排し、「構造」だけで勝負する潔さ

この曲には、言葉による説明は一切ない。 しかし、イントロのシンセサイザーが空気を切り裂き、そこにフレディ・ワシントンの強靭なベースが食い込んできた瞬間、私たちはパトリースが描こうとした世界の全貌を理解する。

才女パトリースが、ピアニストとして、そしてアレンジャーとして、自身の音楽を最も純粋な形で提示しようとしたとき、彼女は「歌」ではなく「インスト」という手段を選んだ。その潔さが、この曲の純度を極限まで高めている。

ベーシストの耳を捉えて離さない「機能美」

ベーシストである私にとって、この曲は一つの「教科書」でもある。 派手なスラップを連発するわけではない。けれど、一音一音の配置、休符の取り方、そしてドラムと完璧に同期するタイトなグルーヴ。 それは、これまでに私が語ってきた「身体に直接インストールされる機能としての音楽」の、一つの究極系だ。フレディ・ワシントンが弾くフェンダー・プレシジョンベースの太いスラップが心地良い。フレディはこのあと暫くはケン・スミスのバリバリアクティブサウンドを奏でるのがトレードマークとなるのだが、それはそれで心地よい。

『Number One』というタイトルが示す通り、この曲には「他者の追随を許さない」という静かな自負が漂っている。歌唱に頼らずとも、アンサンブルだけでこれほどまでに都会的なエモーションを立ち上げられる。その事実だけで、この曲は時代を飛び越えてしまうのだ。

心を「Straight from the Heart」へと導く扉

アルバムのタイトル通り、これは彼女の「心から直接」届けられた音楽だ。 言葉というフィルターを通さない分、そのリズムと旋律はよりダイレクトに、私たちの体幹を支配する。

深夜、自分自身の感覚を研ぎ澄ませたいとき。 余計な解釈を捨て、ただ純粋な音の構築美に浸りたいとき。 『Number One』の針を落とせば(あるいは再生ボタンを押せば)、そこには1982年の洗練された風と、未来を指し示す揺るぎないビートが待っている。

王道の『Forget Me Nots』の影に隠れがちだが、これこそがパトリース・ラッシェンの真の凄みを知るための、最も美しい入り口なのだ。

※ちなみに、私がジョージ・マイケル作品の中で、最も「官能的」だと感じているのは、1996年のアルバム『Older』に収録された『Fastlove』だ。この曲の背骨を司っているのは、紛れもなく先述したパトリース・ラッシェンの名曲『Forget Me Nots』のベースラインだ。ブリッジではサンプリングのシンセベースでモロにあのフレーズとコーラスが聞こえてくるので注意して聴いて欲しい。

『Forget Me Nots』を知る世代にはニヤリとする仕掛けを施し、知らない世代には全く新しいクールなグルーヴとして届けた。 ジョージ・マイケルがこの曲で行ったのは、過去の遺産を「消費」することではなく、自らの孤独を糧にして「更新」することだった。

19. 歌舞伎町の風と、白い手袋。

アース・ウインド&ファイヤー「Let’s Groove」

音楽との出会いには、時に「理屈」や「選択」の余地など一切ない、強引なまでの衝撃がある。

1981年。中学時代の同級生の兄貴——少し前まで暴走族の総長を張っていたその人が、急にサーファーへと鮮やかな方向転換を遂げた。彼は新宿歌舞伎町のディスコ「ニューヨーク・ニューヨーク」に入り浸るようになり、そこでの「最新」を、中学生の私たちの目の前へ、ダブルデッキの巨大ラジカセ一つで持ち込んできた。

そこで爆音とともに鳴り響いたのが、アース・ウインド&ファイヤー(Earth, Wind & Fire)の『Let’s Groove』だった。

ヴォコーダーの咆哮と、総長の「命令」

ラジカセの再生ボタンが押された瞬間、あの不気味でクールなヴォコーダーの「Let’s groove tonight…」という声が響く。冒頭の歌詞が私には「ナーマムーギー・ナーマターマコ゚」と聴こえたものだった。

目の前には、白い手袋をはめ、見たこともない奇妙なダンスを完璧に踊りこなす元総長の姿。「お前らもこれ覚えろよ」と、汗ばんだ顔で有無を言わさぬ圧力で何度も繰り返される。

当時の私にとって、そのダンスは「変」に見えた。けれど、その指先の動き一つ、ステップのキレ一つに、歌舞伎町の夜を生きる大人の「遊び」の凄みが凝縮されていた。それは、教科書には決して載っていない、路上の文化教育だったのだ。

モーリス・ホワイトが仕掛けた、完璧な「動」の設計

今、冷静な耳で聴き返しても、この曲の構造は完璧だ。 ファンクの泥臭さを、80年代初頭のデジタルな質感で見事にコーティングした、モーリス・ホワイトの最高傑作のひとつ。

重厚なベースラインと、華やかなホーンセクション。それがカセットテープの限界を超えるような音圧で迫ってきたとき、私たちの身体の中の何かが、強制的に書き換えられた。 「ベースは脇役じゃない」と後にスタンリー・クラークで確信することになるその前段階として、このアースの重厚な低音の洗礼があったのだと思う。

記憶の中で、今も「爆音」で鳴り続ける

『Let’s Groove』を聴くと、今でもあの頃の空気感が鮮烈に蘇る。 ラジカセから漏れる乾いた音、白い手袋が空を切る軌跡、そして「新しい自分」へと突き進もうとする年上の男の、がむしゃらな熱量。

あれは、単なるディスコ・ヒットを聴かされた時間ではなかった。 「時代は変わるんだ。お前らも乗り遅れるな」という、言葉を超えたメッセージだったのではないか。恐らく考え過ぎだろう。

100歳まで生きるとしても、この曲を聴けば一瞬で、あの「爆音に圧倒された中学生」に戻ることができる。 ニューヨーク・ニューヨークの煌びやかなネオンも、歌舞伎町の混沌も知らない私たちが、確かに受け取った「本物のグルーヴ」。 それは今も、私のプレイリストの中で、当時と同じ熱量で更新され続けている。

静寂の三部作。

ジャネット・ジャクソンが描いた「愛の階梯」

再びジャネット・ジャクソンの登場。

ジャネット・ジャクソンといえば、強烈なビートと革新的なダンスを思い浮かべる人が多いだろう。しかし、私の『Timeless on My Playlist』において、彼女は最高の「バラード・シンガー」でもある。

私は、彼女が放った『Let’s Wait Awhile』『Come Back to Me』『Again』の3曲を、勝手ながら「ジャネットのバラード三部作」と呼んでいる。それは、日本の音楽史に刻まれた「郷ひろみのバラード三部作(僕がどんなに君を好きか、君は知らない、言えないよ、逢いたくてしかたない)」が持つ、あの圧倒的な完成度と切なさに匹敵する、完璧な物語たちだ。

どの曲も、ただ素晴らしい。それ以外の言葉を拒むほどの純度が、ここにはある。

20. Let’s Wait Awhile (1986)

——「性急さ」を拒む、誠実な告白

アルバム『Control』に収められたこの曲は、三部作の「序章」のようだ。 若さゆえの情熱に流されるのではなく、「もう少し待とう」と囁く。その抑制されたトーンこそが、ジャネットというアーティストの「誠実さ」の証明だった。 ジャム&ルイスによる、クリスタルのように澄んだシンセサイザーの音色。そこに重なるジャネットの可憐な声は、聴き手の心の最も柔らかい場所にそっと触れてくる。

21. Come Back to Me (1989)

——雨の音さえも、設計された抒情詩

『Rhythm Nation 1814』という硬質なアルバムの中で、この曲が放つ「濡れた質感」は格別だ。 降りしきる雨の音、ドラマチックに展開するストリングス。失った愛を乞うという、普遍的で、時に使い古されたテーマが、彼女の手に掛かればこれほどまでにシネマティックな芸術に昇華される。 郷ひろみの三部作が「大人の男の情熱と諦念」を描いたように、この曲のジャネットは、孤独さえも自分の「色」にしてしまう強さを持っている。

22. Again (1993)

——削ぎ落とされた、究極の「現在形」

そして、アルバム『janet.』からのこの一曲で、三部作は完結する。 ピアノと彼女の声。ただそれだけで構成された世界。 「もしまた会えたなら」という仮定。歌い上げず、震えるような吐息をそのまま音源に残したその勇気。もはやテクニックなどどうでもいい。そこにあるのは「体温」そのものだ。 この曲を聴くとき、私たちは彼女の隣に座っているかのような錯覚に陥る。これこそがバラードの、音楽の、一つの到達点だ。

時代も国境も超える「三部作」の魔法

郷ひろみのバラードが、時代を問わず私たちの心を震わせ続けるように、ジャネットのこの3曲もまた、流行というサイクルから完全に解脱している。

これらは単なる「スロウ・ナンバー」ではない。 愛が生まれ、揺れ、失われ、そして再会を願う。その「時間の流れ」そのものを、ジャム&ルイスという最高の設計士と共に、ジャネットは音の彫刻として完成させた。

23. 揺らぐ陽炎、渇いた旋律。

アイズレー・ブラザーズ「Summer Breeze」

音楽が、視覚や触覚を追い越していく瞬間がある。 アイズレー・ブラザーズによる『Summer Breeze』を聴くとき、私の脳裏に広がるのは、単なる夏の風景ではない。

それは、どこか渇ききった質感を持った、モノクロームとセピアの境界線にあるような情景だ。

ギターが描く、灼熱の「乾き」

シールズ&クロフツによるフォーク・ロックの原曲も素晴らしいが、アイズレーの手によるこのカバーは、もはや別の生命体だ。 特筆すべきは、アーニー・アイズレーによるあのファズの効いたギター。 甘いメロディの裏側で、執拗に、そして美しくのたうち回るその音は、夏の爽やかな風というよりは、熱せられたアスファルトから立ち昇る「陽炎」のようだ。

この曲には、独特の「渇き」がある。 湿度の高い日本の夏ではなく、肌を焼くような、けれど風だけが通り抜けていく異国の夏の匂い。その渇いた旋律が、私の記憶の底にある、言葉にできない寂寥感と共鳴する。

ラムゼイ・ルイスが教える「骨格」の美しさ

この曲の持つ旋律の強靭さは、Ramsey Lewisによるスリーピースのカバーを聴くことで、より鮮明になる。

ピアノ、ベース、ドラム。 装飾を削ぎ落としたピアノ・トリオという最小限のユニットで奏でられる『Summer Breeze』は、この曲の「骨格」がいかに優雅で、いかに完成されているかを教えてくれる。 ピアノの打鍵が空間に消えていく余韻。そこに絡みつくタイトなリズム。 インストゥルメンタルとして解体され、再構築されたその音は、歌声がないからこそ、より深く映像的な情景を私の脳裏に映し出す。

映像としての音楽、記憶としての風

リハーサルの日々、重なり合った音

しかし、私にとってこの曲が特別なのは、それが「鑑賞する対象」を超えて、私自身がその中に入り込む「場所」になったからだ。

かつて、大切な友人の誕生日を祝うパーティーのために、その友人と共にこの曲を演奏したことがある。 本番のステージはもちろん、それ以上に私の中に深く刻まれているのは、共に音を合わせたリハーサルの日々だ。

何度も繰り返し、フレーズを確認し、お互いの呼吸を読み合う。 あのスタジオの空気、少しずつ形になっていく音の重なり。あの時間は、私にとって何にも代えがたい宝物だ。

自分たちの手でこの「Summer Breeze」を奏でたことで、曲の持つ「渇き」や「揺らぎ」が、自分自身の指先、そして友人の笑顔と分かちがたく結びついた。

目を閉じれば、乾いた風に揺れるカーテン、静まり返った午後の部屋、遠くで反射する光の断片が、音の粒とともに立ち上がる。 派手な展開があるわけではない。けれど、この揺らぎを帯びた旋律こそが、人生のふとした空白を埋めてくれる。

どれだけ便利なメディアに変わっても、この曲が連れてきてくる「映像」の鮮やかさは、少しも衰えることがない。 夏の終わりの乾いた空気のように。あるいは、何千回と繰り返された日常の断片のように。 この曲もまた、私のプレイリストの中で、永遠に揺らぎ続けている。

24. 地を這う拍動、魂の咆哮。

ダニー・ハサウェイ「The Ghetto」

1970年、ダニー・ハサウェイが世に放ったこのインストゥルメンタルに近い楽曲は、音楽が「メッセージ」であることを超えて、一つの「ドキュメンタリー」であることを証明した。

針を落とした瞬間、聴こえてくるのは路上の喧騒、人々の笑い声、そして静かに、しかし抗いようのない力強さで刻まれ始めるリズム。 そこには、着飾った都会の美しさではなく、泥臭くも懸命に生きる人々の「体温」がそのまま封じ込められている。

繰り返される「問い」としてのベースライン

ベーシストである私にとって、この曲は一つの「瞑想」に近い。 延々と繰り返される、あのヒプノティック(催眠的)なベースライン。変化は最小限だ。しかし、その反復こそが、変えられない現実と、それでも進み続ける時間の残酷さと美しさを同時に表現している。

特に1972年のアルバム『Live』でのテイクは圧巻だ。 ウィリー・ウィークスのベースが、観客の手拍子やダニーの弾くエレピと溶け合い、会場全体の空気を震わせる。 音数が多ければいいわけではない。一音の「重さ」がどれだけ深く地面に根を張っているか。それだけで、音楽はここまで人を圧倒できるのだ。

ジョージ・ベンソンによる、もう一つの「頂点」

そして、『The Ghetto』を語る上で避けて通れないのが、ジョージ・ベンソンによるカバーだ。特に1978年のライブ盤『Weekend in L.A.』に収められたテイクは、まさに「圧巻」の一言に尽きる。

ダニーのオリジナルが「路上の生々しい祈り」だとしたら、ベンソンのそれは「洗練された熱狂」だ。 あのスキャットとギターが完璧にシンクロする唯一無二の技法。軽やかでありながら、芯には太いソウルが貫かれている。ベンソンが奏でると、ゲトーの風景はどこか都会的なダイナミズムを帯び、聴き手の身体を激しく揺さぶる「機能的な快楽」へと変貌する。

ダニーが魂を削るようにして提示した「骨組み」を、ベンソンが最高級の技術と感性で「躍動」させた。この二つの頂点を知ることで、私の中で『The Ghetto』という曲の深度は完成する。

「歌う前」に、すべては語られている

先述した『Love Love Love』でも感じたことだが、ダニーの音楽は、声が響き出す前、最初の一音が空気を震わせた瞬間に「深度」が決まる。

『The Ghetto』において、繰り返されるフレーズと、時折混じる叫び。けれど、そこにはどんな長編小説よりも雄弁な、虐げられた人々の誇りと、明日への祈りが込められている。 洗練された都会のラウンジで流すには、この曲はあまりにも「真実」すぎる。けれど、深夜に一人、自分自身の原点を確認したいとき、この重厚なグルーヴ以上に頼れるものはない。

流行ではない、消えない「現在形」の熱

「Ghetto(貧民街)」というタイトルが指す風景は、時代とともに変わるかもしれない。 しかし、この曲に宿る「生きようとするエネルギー」は、50年以上経った今も、少しも衰えていない。

地面を蹴るような確かなビート。 『The Ghetto』は、私を支え、揺さぶり続ける。 これこそが、音楽が持つ「本当の強さ」なのだと、聴くたびに背筋が伸びる思いがする。

25. 都市の夜を定義した、至高のアンサンブル。

グローヴァー・ワシントン・Jr.「Just the Two of Us」

1980年、アルバム『Winelight』に収められたこの曲が流れ出した瞬間、世界中の「都市の夜」の色彩が書き換えられたと言っても過言ではない。

グローヴァー・ワシントン・Jr.(Grover Washington Jr.)のサックスが奏でるメロウな調べ。そこに重なるビル・ウィザース(Bill Withers)の、温かくもどこか孤独を湛えた歌声。この二人の邂逅だけでも奇跡に近いが、この曲を「Timeless」な傑作たらしめているのは、その完璧に設計されたアンサンブルにある。

誰の視点で、この「魔法」を語るべきか

この曲を語る切り口はあまりに多い。 ソウル・ミュージックの巨星ビル・ウィザースのヴォーカル曲として愛でるのか。あるいは、パーカッション奏者であり、共作者でもあるラルフ・マクドナルドが仕掛けた、あの極上のリズム・セクションの妙を語るのか。

しかし、ベーシストである私にとって、この曲の心臓部は、当時まだ21歳だったマーカス・ミラーのベースラインに他ならない。 あの「歌うような」ベース。単にボトムを支えるだけでなく、メロディの隙間を縫うように配置されたノートの一つひとつが、曲全体の体温を決定づけている。彼が奏でる低音の粒立ちがあるからこそ、この曲は甘くなりすぎず、都会的な「硬さ」を保っているのだ。

音楽史を規定した「あのコード進行」の謎

そして、現代の音楽、特に日本のポップスシーンにおいて「Just the Two of Us進行」として定着したあの魔力的なコード展開(IVM7-III7-vi7-I7)についても触れずにはいられない。

多くの人がこの曲を「元祖」として捉えているが、私はある種の確信を持って分析している。この進行のルーツ、あるいはその精神的な双生児は、1978年に放たれたボビー・コールドウェルの『What You Won’t Do For Love』にあるのではないだろうか。

貴重な1978年当時のライブ映像がYoutubeに残っていた。

あの、胸を締め付けるような切なさと、抗いがたい高揚感を同時に運んでくるコードの並び。ボビーが描いた「都会の哀愁」という設計図を、グローヴァーとビル、そしてマーカスたちがより洗練された「R&Bのスタンダード」へと昇華させた。そう考えると、この進行が時代を超えて愛され続ける理由がより鮮明に見えてくる。

二人きりの、終わらない夜のために

「Just the two of us」——私たち二人だけで。 ビル・ウィザースが歌い上げるその言葉は、恋人たちの囁きであると同時に、聴き手と音楽との一対一の対話のようにも聴こえる。

豪華な制作陣、完璧な理論、そして天才たちが持ち寄った最高のテクニック。それらがすべて、ただ一つの「心地よさ」のために捧げられている。 この曲が40年以上経っても色褪せないのは、単に心地よいからではない。 理論に基づいた官能と、ビルの歌声、マーカスのベース、その完璧な融合が、現代音楽の「設計図」そのものになったからだ。 流行として消費されるには、あまりにも構造が強固すぎる。 『Just the Two of Us』は、今も音楽シーンの最前線で稼働し続ける、生きたスタンダードなのである。

26. 弾むリズム、彷徨う心。

ドゥービー・ブラザーズ「What a Fool Believes」という魔法。

1979年。あの軽快で、それでいてどこかミステリアスなシンコペーションのピアノ・リフが流れてきた瞬間、ドゥービー・ブラザーズ(The Doobie Brothers)の、そして西海岸ミュージックの歴史は塗り替えられた。

「What a Fool Believes」。 それは、緻密に設計された「洗練」が、大衆の耳を最も多幸感溢れる形でジャックした瞬間だった。

マイケル・マクドナルドという、唯一無二の「楽器」

この曲を語ることは、マイケル・マクドナルドの声を語ることと同義だ。 それまでの泥臭いバイカー・ロックのイメージを脱ぎ捨て、バンドを洗練の極致へと誘った彼のヴォーカル。スモーキーで、ベルベットのような質感を持ちながら、驚くほどソウルフルで唯一無二の重みがある。

彼の声が乗った瞬間、どんなメロディも「大人の寓話」へと姿を変える。 プロデューサー、テッド・テンプルマンが仕掛けた完璧な音響工作の中で、マイケルの声は主役であり、同時に最も重要な「構造物」として機能している。

「ドゥービー・バウンス」に隠された、知的な仕掛け

特筆すべきは、あの独特の「跳ねる」グルーヴだ。 一見、軽やかに聴こえるけれど、その裏側には極めて高度なリズムの解釈が隠されている。 前のめりでもなく、もたれることもない。あの絶妙な「バウンス」が、聴き手の身体を理屈抜きで揺らしてしまう。

それは、これまでに挙げてきた「機能としての音楽」の、一つの完成形だと言ってもいい。 音が鳴った瞬間に、都会の夜の湿り気と、乾いた潮風が同時に立ち上がる。その設計の確かさに、私たちは今もただ、身を委ねるしかない。

愚か者が信じる、消えない「現在形」

歌詞が描くのは、再会した女性との恋に「昔の続き」があると信じ込もうとする、男の滑稽で切ない妄想だ。 けれど、この曲を聴くとき、私たちはその「愚かさ」を否定することができない。「もう戻らないと分かっているのに、信じてしまう男の幻想」誰にでも経験があるのかもしれない。

なぜなら、この完璧なグルーヴの中にいる間、私たちもまた、あの輝かしい時間の続きを生きているような錯覚に陥るからだ。 「What a Fool Believes」は、懐かしい過去を振り返るための曲じゃない。 針を落とせば、あるいは再生ボタンを押せば、あの洗練された1979年の空気が、今この瞬間の「現在形」として鮮やかに更新される。

時代がどれほど移ろい、音楽の潮流が変わろうとも。 この「心地よい錯覚」がある限り、この曲は永遠に私たちのプレイリストの最前線で奏で続ける。 知的で愚か、切ない独白。その両方を、このたった数分間のグルーヴに封じ込めた奇跡。 それこそが、この名曲が「名曲」であり続ける理由なのだ。

スティービー・ワンダーの世界を掘り下げようとすると、まるで出口のない迷宮に迷い込んだような錯覚に陥る。

メロディの普遍性を極めた『Knocks Me Off My Feet』、モーグ・ベースが知的な迷宮を描く『Too High』、そしてクラビネットの積層が不屈のビートを刻む『Higher Ground』。どれもが私の人生において欠かせないし、一曲に絞ることなど到底不可能だと思えてくる。

しかし、そのあまりに広大なスティービー・宇宙を彷徨った末に、私は結局、この場所へと立ち戻ってしまう。それが、1976年の金字塔『Songs in the Key of Life』に収められた『I Wish(回想)』だ。

27. 迷宮の果てに立ち戻る、ファンクの原点。

スティービー・ワンダー「I Wish」

この曲には、スティービー・ワンダーという天才のすべてが、最も高い密度で、かつ「機能的」な形で凝縮されている。

完璧に設計された「多重奏」の正体

この曲を聴くたびに打ちのめされるのは、その緻密な音の重なりだ。

リズムの核:驚くべきことに、この鉄壁のグルーヴを支えるドラムを叩いているのは、スティービー自身である。

低音の革命:ネイザン・ワッツ(Nathan Watts)によるウォーキング・ベース・ラインは、それまでのファンクの概念を書き換えるほどに躍動的で、予測不能だ。

鍵盤の魔術:あの独特な、まるでバイオリンを弾いたような「Plucked(弾かれた)」音色。それはアナログシンセサイザーのARP 2600とフェンダー・ローズが緻密にアンサンブルされることで生み出されている。

絞りきれない、という贅沢な絶望

本当は、ビートルズが歌っていても不自然ではないほどの旋律美を持つ『Knocks Me Off My Feet』の転調についても、もっと語りたい。あるいは、『Too High』や『Higher Ground』に見られる、一人でアンサンブルを構築してしまう狂気的なまでの創造性についても。

しかし、一つの曲を深く読み解こうとすれば、また別の一曲の凄みが背後から迫ってくる。スティービーの音楽は、どこを切り取っても「Timeless」であり、現代の音楽シーンを規定し続けているのだ。

「凄い曲が多すぎて、どうしても絞りきれない」

その事実に心地よく降参しながら、私はまた、あのイントロのベースラインが鳴り出すのを待っている。100曲のリストを作る旅において、スティービー・ワンダーという高い壁は、これからも何度も私の前に立ちはだかるだろう。けれど、その迷宮の入り口であり出口でもある『I Wish』を、私はこのリストの27番目の座標として記しておきたい。

28. 完璧な物語の、静かな幕引き。

マイケル・ジャクソン「The Lady in My Life」

1982年、世界を塗り替えたアルバム『Thriller』。その熱狂の最後に置かれたこの曲は、それまでの爆発的なヒット曲の影に隠れがちだが、私にとっては彼のキャリアの中で最も「歌声の力」を信じ、研ぎ澄ませた一曲だと言える。

この人もスティービーと同様に珠玉の名曲揃いで私が選ぶなんておこがましいにもほどがある。

継承される系譜:Off the WallからDangerousまで

マイケルの音楽的進化を辿ることは、そのままポップ・ミュージックの完成と拡張の歴史を辿ることに他ならない。

『Off the Wall』(1979年):

ディスコとソウルの幸福な融合。純粋な「歌い手」としての瑞々しさが爆発した、まさに再誕の記録。

『Thriller』(1982年):

ポップスとしての構造美が頂点に達した瞬間。洗練されたR&Bの語彙を、世界基準の「機能美」へと昇華させたモニュメント。

『Bad』(1987年):

より攻撃的で硬質なサウンド・デザイン。クインシー・ジョーンズ(Quincy Jones)との最後の共同作業が生んだ、鋼のような磨き抜かれた美学。

『Dangerous』(1991年):

テディ・ライリーによるニュージャック・スウィングの導入。ブライアン・ローレンという鬼才の起用。クインシーから離れ、よりストリートの衝動と産業的な力強さを融合させた、新たな挑戦。

この壮大な系譜の中でも、『The Lady in My Life』は、前作『Off the Wall』の温かさと、『Thriller』の完璧な設計が最も純粋な形で交差した場所に位置している。

ロッド・テンパートンが仕掛けた「静かな炎」

この曲は、ヒートウェイヴ(Heatwave)のリーダーであり、数々の名曲をマイケルに提供したロッド・テンパートン(Rod Temperton)です。 クインシー・ジョーンズのプロデュースの下、ジェフ・ポーカロ(ドラム)、グレッグ・フィリンゲインズ(キーボード)、そしてルイス・ジョンソン(ベース)といった、当時の最高峰の職人たちが集められました。

イントロのフェンダー・ローズの柔らかな響き。そこに乗るマイケルのヴォーカルは、かつてのモータウン時代の純粋さを湛えながらも、驚くほど艶やかで成熟している。

聴き逃してほしくない、後半のアドリブと「低音」の対話

この曲の真骨頂は、中盤から後半にかけての展開にある。 特に注目して聴いてほしいのが、アウトロでのマイケルのヴォーカル・パフォーマンス。

彼はここで、自身のリード・ヴォーカルに対して、自らの「ベース・ボイス(低音域の歌声)」でエコーをかけるという、驚異的なコール・アンド・レスポンスを一人で演じ切っている。 単なる甘いバラードで終わらせない。その圧倒的な声域(ヴォーカル・レンジ)の広さと、一音一音に宿る執念に近い感情の乗せ方は、まさに天才としか言いようがない。

流行の彼方にある、不変の「誠実さ」

『Thriller』という巨大な成功の陰で、シングルカットもされなかったこの「ディープ・カット」こそが、マイケルの音楽家としての最も誠実な部分を語っているような気がする。

流行を追いかけるのではなく、ただ美しいメロディと、完璧にコントロールされた声の響き。それだけで世界を静まらせることができる。 この曲が私のプレイリストの中で鳴り続ける理由は、その「静かな強さ」の中にこそ、音楽が時代を超えるための真理が隠されているからに他ならないのだ。

29. 旋律の設計者、その純粋な吐息。

デイヴィッド・フォスター「The Best of Me」

デイヴィッド・フォスター(David Foster)という男を語るとき、私は彼を「アメリカ版の大瀧詠一」だと定義している。

共にポップ・ミュージックの完璧な設計者であり、完璧主義な職人。一音の配置からリバーブの深さまで、すべてをコントロール下に置くその姿勢。この1986年のセルフタイトル・アルバムに収められた『The Best of Me』のソロバージョンは、そんな設計者の「心の素顔」が垣間見える稀有なトラックだ。

オリビアではなく、彼自身が歌う意味

この曲といえば、オリビア・ニュートン・ジョンとの華やかなデュエット・バージョンが有名だが、私がプレイリストに残しているのは、彼が一人で、その繊細な声を震わせるソロバージョンだ。

決して圧倒的な歌唱力があるわけではない。しかし、作り手自身が自らの書いた旋律を辿るとき、そこにはプロのシンガーでは到達できない「純粋な祈り」のようなものが宿る。それは、大瀧詠一が自ら筆を執ったシャネルズの『Tシャツに口紅』をセルフカバーで歌うときに感じる、あの「楽曲の魂に最も近い場所」に触れる感覚と同じもの。

計算し尽くされたAORの極北

デイヴィッド・フォスターが構築するサウンドは、どれもが都会的で洗練の極みにある。 絶妙なタイミングで入るピアノのフレーズ、そしてエモーションを増幅させる劇的なストリングスのアレンジ。その一つひとつが「機能」として完璧に働き、聴き手をクライマックスへと導く。

彼が他のアーティストに提供した際の完成度が「建築」だとしたら、このソロバージョンは、その建築の元となった「手書きの設計図」を見ているような親密さがある。

流行の彼方にある、純粋な旋律

1980年代という、音楽が最も華やかで贅沢だった時代の空気を纏いながら、この曲のメロディは時代設定を軽々と飛び越えてしまう。

テクニックや派手な演出を削ぎ落としたとき、最後に残るのは「良いメロディ」という名の真理。 『The Best of Me』——私のすべてを捧げる、というタイトル通り、フォスターが自らの美学のすべてを注ぎ込んだこのバラードは、私のプレイリストの中で、今日も変わらぬ誠実さを放っている。それは、ポップスを愛し、その構造を信じる者だけが辿り着ける、一つの聖域に他ならないのだ。

30. 新たな時代を告げる、高貴な気怠さ。

Soul II Soul「Keep on Movin’」

1989年。この曲がスピーカーから流れ出した瞬間、私たちは明らかに「時代が変わった」ことを直感した。

それまでの派手で性急なディスコ・ビートとは一線を画す、BPMをぐっと抑えた重厚なリズム。それは後に「グランドビート(Ground Beat)」と呼ばれ、世界のクラブシーンの空気を一変させた。

Roland TR-909が奏でる、スノッブなビート。

この曲の心臓部は、ローランドのドラムマシン「TR-909」が叩き出す、気怠くも高貴なビートにある。重く引きずるようなキックと、絶妙な余白(間)を伴うスネア。その響きは、単に躍らせるための機能を超えて、どこか冷徹でスノッブな雰囲気を纏っていた。これまでのダンスミュージックが「動」のエネルギーだとしたら、これは「静」を内包した知的な構築物。この「設計された気怠さ」こそが、新しい時代のスタンダードとなったのだ。

世界の音楽シーンを変えてきたビートは、常に日本のローランドであることが誇らしい。

クラブを「大人の社交場」へと変えた魔法

Soul II Soulの登場は、世界の夜の風景を「子供の遊び場」から「クールな大人の社交場」へと昇華させた。80年代の最後、バブルの時代に東京のクラブシーンは夜な夜な洒落者が集まる場所となった。

その次代を生き抜いた私の目には、浮かれた世間の経済よりも、振り返ればセンスや知識を身につけるには最高の時代だったと思う。

彼らが提示した「A Happy Face, A Thumpin’ Bass, For A Loving Race」という哲学。中心人物であるジャジー・B(Jazzie B)という天才が生み出したのは、単なる楽曲ではなく、ファッションやグラフィックまで含めたトータルなライフスタイルだった。

歌舞伎町のディスコで白い手袋を振っていた熱狂の後に、この「Keep on Movin’」のような抑制されたグルーヴが現れたとき、私たちは音楽が持つ「階級」や「洗練」の新しい形を知ることになった。

時代が生んだ天才、ジャジー・Bのセンス

ジャジー・Bが持ち込んだのは、レゲエのサウンドシステム文化と、洗練されたソウル・ミュージックの融合だ。 そのバランス感覚は、まさに時代が生んだ奇跡と言える。

流行を追いかけるのではなく、自分たちが心地よいと感じる「根を張った(Ground)」リズムを信じること。その揺るぎない姿勢が、30年以上経った今もなお、この曲を「現在形」としてプレイリストに留めさせている。 どんなに時代が加速しても、この曲が持つ豊かな気怠さに身を委ねれば、一瞬で「最高にクールな夜」を取り戻すことができる。それは、構造が完璧であるがゆえの、永遠の魔力なのだ。

31. 清廉な歌声と、黒い設計。

カーペンターズ「If We Try」

カーペンターズ(The Carpenters)といえば、バート・バカラックが描く端正なポップスを思い浮かべるのが常石だが、この曲の成り立ちは全く異質だ。

1989年に発表されたアルバム『Lovelines』に収められたこのトラックは、先述したマイケル・ジャクソンの『The Lady in My Life』と同じ設計者、ロッド・テンパートン(Rod Temperton)の手によるもの。清廉なカレンの歌声の背後で、あのクインシー・ジョーンズ一派のミスター・ファンキーが静かに、しかし強固に支えている。

ルイス・ジョンソンという「衝撃」

この曲を「Timeless」な一曲たらしめている最大の要因は、ベースにルイス・ジョンソン(Louis Johnson)が起用されている点にある。

「サンダー・サム」の異名を持つ彼が、カーペンターズの楽曲でボトムを支えているという事実。一見すると水と油のような組み合わせだが、実際に音を聴けば、その親和性の高さに驚かされる。彼の繰り出すベースラインは、いつもの爆発的なスラップを封印しつつも、曲を通してサムピングによるルイス独特のプレイで重みと躍動感を持ち合わせ、カレンのアルト・ヴォーカルにこれまでにない都会的なエッジを与えている。

ロッド・テンパートンが描いた、もう一つの「Thriller」前夜

ロッド・テンパートンが持ち込んだのは、緻密に計算されたリズムの隙間と、洗練されたハーモニーの積層だ。

この曲を聴いていると、まるで『Off the Wall』や『Thriller』のセッションから、カレンの歌声だけを抜き出して移植したかのような錯覚に陥る。彼女の持つ「孤独な響き」が、テンパートンによる高貴なR&Bの語彙と出会ったとき、カーペンターズのパブリック・イメージを鮮やかに裏切る、新たな機能美が立ち上がった。

「こんな曲があったんですよ」という真実

カーペンターズという巨大なアイコンの陰に隠れていた、この驚くべき邂逅。

それは、時代設定やジャンルの壁を軽々と超えてしまう、音楽家たちの純粋な共鳴の記録だ。カレンの歌声が持つ普遍的な説得力は、どのような設計図の上でも「現在形」として鳴り響く。

「カーペンターズに、こんな曲があったんですよ」——その一言と共に、私はこの意外性に満ちた名曲をプレイリストに深く刻み込みたい。

32. 忘れようにも忘れられない、修行のファンク。

シェリル・リン「Got to be Real」

このイントロが鳴り出した瞬間、私の指先にはあの頃の感覚が鮮烈に蘇る。そして、「マーカスよ、またもやお前なのか」と、当初はマーカス・ミラーが弾いているのかと思っていた。

クラブの箱バン、修行の日々

若かりし頃、私は修行のつもりでクラブの箱バンとしてステージに立っていた。あの時代、この曲のリクエストがない夜など一度もなかったと言っていい。一晩に何度、このベースラインを弾いただろうか。数え切れないほどのリピート、忘れようにも忘れられない一曲だ。

華やかなダンスフロアの熱気の裏で、私はただひたすらに、この跳ねるようなグルーヴを身体に叩き込み続けていた。それはもはや音楽というよりは、身体を練り上げるための「鍛錬」のような時間だった。だからこそ、この曲は私の細胞の一つひとつに、消えない記憶として深く刻まれている。

時代を定義した、圧倒的なポジティブ・グルーヴ

1978年、シェリル・リンが放ったこの一曲は、ディスコの黄金時代を象徴する圧倒的なパワーに満ちている。

突き抜けるような彼女の歌声と、それを完璧にドライブさせるあのベース。デイヴィッド・シールズが関わることで生まれる、あの独特のキレと歌うようなライン。それがこの曲に、単なるダンスミュージックを超えた、ある種の「気高さ」を与えている。私たちが必死にその背中を追いかけたあの音は、今聴いても少しも古びることなく、最高にクールなままだ。

プレイリストの中で更新され続ける記憶

多くの人がこの曲を「定番のダンスナンバー」として聴くかもしれない。けれど私にとっては、ステージの上で冷や汗をかきながら、本物のグルーヴとは何かを追い求めたあの頃の空気そのものだ。

リクエストに応え続け、指が勝手に動き出すまで弾き倒したあの夜。その経験があったからこそ、今の私のベースがある。 『Got to be Real』は、私の音楽人生における「原点」の一つとして、これからもプレイリストの中で鮮やかに鳴り続けていくだろう。

33. 天高く抜ける、都会の夜の純情。

カール・アンダーソン「Pieces of a Heart」

どこまでも伸びやかで、天に突き抜けるような歌声。私にとって、カール・アンダーソン(Carl Anderson)は永遠のトップシンガーだ。

都会の夜を彩った、パーラメントの青い空気

この曲を聴くと、あの頃のテレビCMを思い出す。まだ煙草のCMがお洒落で、最高に粋だった時代。パーラメント(PARLIAMENT)のCMに起用されていた彼の歌声は、深夜の都会を包み込む「青い空気」そのものだった。あの洗練された映像とメロウな旋律の組み合わせは、大人の都会生活への憧れを鮮烈に掻き立てた。

舞台役者の魂が宿る、圧倒的のステージ

幸運なことに、私はブルーノート東京での来日公演に足を運ぶことができた。舞台役者(『ジーザス・クライスト・スーパースター』のユダ役としても知られる)出身ということもあり、そのライブパフォーマンスは圧巻の一言だった。単に歌が上手いだけでなく、全身を使って一曲一曲を「演じる」ように歌い上げる姿。あの至近距離で浴びた歌声の震えは、今も私の全身に刻まれている。

壊れた心を拾い集める、詞の世界

タイトルが示す通り、この曲は「壊れた心の欠片(Pieces of a heart)」を一つひとつ拾い集める物語だ。 「I’m picking up the pieces of a heart…」 失った愛の痛みを抱えながらも、それを丁寧に繋ぎ合わせ、再び歩き出そうとする一人の男の独白。ラス・フリーマン(リッピントンズ)による都会的で完璧なサウンドプロダクションがあるからこそ、カールの歌声が吐露するその傷跡が、より一層リアルで、美しく響く。ただ悲しいだけでなく、そこには再生への静かな意志が宿っている。

リッピントンズの風が吹き抜ける、珠玉のアンサンブル

ラス・フリーマンの持ち味である洗練されたフュージョンの感性と、カール・アンダーソンのソウルフルな熱量が、見事な化学反応を起こしている。アルバム全編を通して、捨て曲など一切ない珠玉のメロディが並んでいる。

流行り廃りを超えた、圧倒的な歌の力。 『Pieces of a Heart』を聴くたび、私はあの煙草の煙が揺らぐような、粋で少し切ない都会の夜へと引き戻される。この伸びやかな声が響き続ける限り、私の心の中の「あの時代」が色褪せることはない。

カール・アンダーソンのあの突き抜けるようなハイトーンを思い出すと、音楽が持つ「気高さ」を改めて感じる。

34. 夢の終わり、チェックアウトの静寂。

カール・アンダーソン「Wish I Could Stay ( Fantasy Hotel )」

『Pieces of a Heart』に続き、再び彼を選ばざるを得ない。このアルバムは、私にとってそれほどまでに完璧な、深夜のサウンドトラックなのだ。

「行かなければ」という、大人の情景

タイトルが示す通り、この曲で歌われるのは「本当はここにいたいけれど、もう行かなければならない」という、切なくも都会的な別れの情景だ。カールのあの唯一無二の歌声が、「Wish I could stay…」と静かに、けれど力強く響くとき、そこには単なる寂しさだけではない、共に過ごした時間への深い慈しみが立ち上がってくる。

歌詞を深読みする:願望と現実の狭間で

この曲のメッセージを掘り下げていくと、そこには単なる「別れの挨拶」以上の、重層的な感情が見えてくる。「Wish」に込められた断絶:「Stay(ここに留まる)」という言葉に「Wish(〜であればいいのに)」がつくことで、逆説的に「留まることができない」という冷酷な現実が強調される。

これは、若者の無鉄砲な恋ではなく、自らの責任や生活、あるいは「帰るべき場所」を分かっている大人の、分別のついた悲しみだ。

「今」という瞬間の純化:「もう行かなくてはならない」という制約があるからこそ、今この瞬間の輝きが限界まで高まる。去り際の間際、最後に交わす言葉や視線の濃度。この曲は、成就することだけが愛の形ではないという、残酷で美しい真理を突きつけてくる。

アルバム『Fantasy Hotel』の完璧な幕引き

この曲の真の凄みは、アルバム『Fantasy Hotel』の最後を飾るクロージング・ナンバーであるという点に集約される。

アルバム全体を通じて、私たちは「ファンタジー・ホテル」という架空の、どこか夢のような空間に滞在していた。そこで様々な愛や孤独のドラマを浴びた後に訪れるのが、この曲だ。これは文字通り、ホテルを去る「チェックアウト」の瞬間を表現している。

そして、曲の最後、ひいてはアルバムの最後に、彼はポツリと呟く。

「…Fantasy Hotel」

この一言で、今まで聴いていた美しい旋律のすべてが、一時の幻であったかのような余韻を残して幕を閉じる。タイトルを最後の最後で回収するその演出。舞台役者としての背景を持つカールだからこそ成し得た、極めてシネマティックな幕切れだ。

消えない余韻の中に

ブルーノート東京で彼を観た時の、あの圧倒的な存在感を思い出す。 「去り際の美学」という言葉がこれほど似合う曲を、私は他に知らない。都会の喧騒が遠のいた深夜、一人でこの曲に身を委ね、その詞の世界をなぞるとき、彼の歌声は私の心の隙間をそっと埋めてくれる。

35. 色褪せない甘美な熱情。

ジョニー・ギル「My My My」

カール・アンダーソンが描いた「夢の終わり」の静寂を抜けて、1990年代という新しい時代の幕開けを象徴する、究極のスロウ・ジャム。

ベビーフェイスという時代の寵児

1990年。あの時代のベイビーフェイス(Babyface)とL.A.リードが手掛けた作品には、まさに「珠玉」という言葉が相応しい名曲が溢れている。ボビー・ブラウンやアフター7、ザ・ウィスパーズ。彼らが手掛ける音には、時代の空気を一瞬で変えてしまう魔法のような輝きがあった。その膨大なカタログの中でも、この『My My My』は、私が今日まで一度も飽きることなく、ずっと聴き続けている特別な一曲だ。

叫び、そして震える「声」の力

ジョニー・ギル(Johnny Gill)の魅力は、何と言ってもその野性的でありながら、驚くほど繊細なコントロールを失わない歌声にある。ニュー・エディション時代からのファンも多いだろうが、このソロ作で見せた彼の「成熟」は圧巻だった。

イントロから流れるメロウな旋律に乗せて、彼が「My, my, my…」と吐息のように、あるいは深く沈み込むように呟く瞬間。そこには、言葉にできないほどの愛おしさや、目の前の美しさに圧倒されている男の姿が鮮烈に浮かび上がる。

歌詞が描く、一途なまでの献身

この曲のメッセージは、驚くほどシンプルで、だからこそ力強い。 「Put on your red dress…(あの赤いドレスを着ておくれ)」 という一節から始まるこの物語は、愛する女性への心からの賛辞と、彼女にすべてを捧げようとする一途な情熱に満ちている。

「My My My」というリフレインは、単なる感嘆詞ではない。それは、自分の語彙のすべてを尽くしても表現しきれない想いが溢れ出した結果、辿り着いた究極の言葉なのだ。ベイビーフェイスが用意した極上のキャンバスの上で、ジョニーの歌声が「愛」という感情を濃密に描き出していく。

流行を超え、血肉となったグルーヴ

90年代のR&Bシーンを定義したこのサウンドは、今聴いても少しも古びていない。それは、緻密な音の積み重ねの中に、人間の生々しい体温が宿っているからだろう。

深夜、静かにこの曲を流すと、あの1990年の熱気と、ジョニー・ギルの震えるような熱唱が、今も変わらぬ温度で私の心を揺さぶり続ける。

ジョニー・ギルの濃密な情熱の余韻に浸りながら、次もまたベイビーフェイスが残した「永遠」と呼ぶにふさわしい一曲を並べたい。1991年のアルバム『Ritual of Love』に収められた、キャリン・ホワイト(Karyn White)の『Can I Stay With You』だ。

36. 六本木の夜に溶ける、純白の切愛。

キャリン・ホワイト「Can I Stay With You」

ベイビーフェイスが手掛けた膨大なバラードの中でも、この曲が放つ純度は格別だ。装飾を削ぎ落とし、ただひたすらに「愛する人のそばにいたい」と願う心の震えが、キャリンの透明感溢れる歌声に乗って真っ直ぐに届いてくる。

フィリピン・バンドが奏でた「本物」の幻影

この曲を聴くと、かつて友人に連れて行かれた六本木のフィリピンクラブの夜を思い出す。ステージに立つ箱バンがこの曲を演奏し始めた瞬間、フロアの空気が一変した。 ボーカルの女性が放つ歌声は、目を閉じればキャリン・ホワイト本人がそこにいるのではないかと聞き間違えるほどのクオリティだった。夜な夜な繰り返されるその完璧なパフォーマンスに、私はただうっとりと聞き入ってしまった。あの時、六本木の喧騒は消え去り、そこにはただこの美しい旋律だけが漂っていた。

「Can I Stay…」という言葉の脆さと強さ

ベイビーフェイスが描く詞の世界は、いつも人間の最も柔らかい部分を突いてくる。 「Can I stay with you through the night?(一晩中、あなたのそばにいてもいい?)」 その問いかけには、愛の確信と同じくらいの不安と脆さが同居している。ただ強気に愛を語るのではなく、相手の懐にそっと入り込むような謙虚な優しさ。キャリンの声は、その繊細なニュアンスを見事に表現し、聴き手の心の最も深い場所に静かに着地する。

キャリン・ホワイトというシンガーの存在を、私はソロデビュー以前に1986年、フュージョン界の才人ジェフ・ローバー(Jeff Lorber)のアルバム『Private Passion』で知った。

私たちが彼女の圧倒的な歌唱力を「Superwoman」や「Can I Stay With You」で確信する数年前、この『Private Passion』ですでにその才能は完成されていた。ジェフ・ローバーが創り出す、当時の最先端を行くハイテクなポップ・ファンク。その鋭いビートに埋もれることなく、彼女の声は確かな芯を持って響いていた。

時代を超えて響く、無垢なエモーション

90年代初頭のR&Bシーンは、より複雑で派手なサウンドへと向かっていた。そんな中で、この曲が持つ「引き算」の美しさは、今聴いても驚くほど新鮮だ。

箱バン時代にファンクの「動」を学んだ私にとって、この曲が教えてくれたのは、極限まで抑制された「静」のグルーヴ。 六本木の夜に溶けていったあの完璧なカバーの記憶と共に、キャリン・ホワイトのこの一曲は、私のプレイリストの中で今も純白の輝きを放ち続けている。

流行がどれだけ移ろおうとも、この無垢なエモーションが色褪せることは決してない。

37. 中野サンプラザ、4列目の衝撃。

ジョージ・デューク「Reach Out」

1983年、中野サンプラザ。私はアルバム『Guardian of the Light』がリリースされて間もないジョージ・デューク(George Duke)の来日公演を、前から4列目という至近距離で目撃した。

『Guardian of the Light』:光とファンクの叙事詩

このアルバムは、ジョージ・デュークという音楽家が持つ多面的な才能が、ひとつの頂点に達した瞬間を捉えている。ジャズ、フュージョン、R&B。それらすべてを「エンターテインメント」という大きな器で混ぜ合わせ、極彩色のポップ・ミュージックへと昇華させた名盤だ。

アルバム全体を通じて流れる、どこか宇宙的でポジティブなエネルギー。単なる曲の詰め合わせではなく、聴き手を光り輝く場所へと導くようなストーリー性がそこにはあった。

祝祭のアンセム「Reach Out」

その中でも、この「Reach Out」は特別な輝きを放っている。 「Reach out and touch someone…」というシンプルで力強いメッセージ。それは、音楽を通じて人と人が繋がり、高め合うことを信じ続けたジョージ自身の祈りのようにも聴こえる。

楽曲そのものは、突き抜けるように明るいファンク・ナンバー。しかし、その根底には超一流の職人たちによる緻密なアンサンブルが脈打っている。4列目の席で、その「音の塊」を全身で浴びた瞬間の爆発力は、今も私の記憶の中で一欠片も色褪せていない。

鍵盤を「唸らせる」魔術:Castlebar Clavinet

目の前で観ていて、最も目を奪われたのがジョージの操る特殊なキーボード、Castlebar Clavinet(キャッスルバー・クラビネット)だ。

Hohner D6クラビネットにアーム(トレモロ・ユニット)を取り付けたこの怪物的な楽器を、彼はまるでエレキギターのように操っていた。鍵盤楽器であるはずなのに、音が激しく歪み、自在に音程がベンディングされる。

ジョージがアームをグイッと引き上げ、音が天空を突き抜けるように咆哮した瞬間の鳥肌は、今でも忘れられない。シンセサイザーのリードとはまた違う、物理的な弦の震えを感じさせるあの野性的な響き。それこそが、ルイス・ジョンソンの地響きのようなベースと渡り合える武器だったのだと思う。

鬼籍に入った英雄たちへの追憶

ツアーメンバーは、まさにアベンジャーズ級だった。

ベース:ルイス・ジョンソン(Louis Johnson)

ギター:ポール・ジャクソン・ジュニア(Paul Jackson Jr.)

ドラム:スティーブ・フェローン(Steve Ferrone)

キーボード:ロバート・ブルッキンス(Robert Brookins)

このときにルイス・ジョンソンが使用しているキャンディレッドのYAMAHAのBBカスタムが私の憧れのベースだ。YAMAHAがルイスの為に製作したものらしい。恐らくBB3000、若しくは BB1300をベースに、ボディにバンカーのようなザグリがあり、これは、ボディのエッジを深く抉り取ることで、ルイスの激しいスラップ(プル)の際に手が干渉しないための工夫、あるいはボディの軽量化と鳴りのバランスを追求した結果なのだろう。フロントとリアにハムバッカーのピックアップがついており、コントロールノブ部分のメタルプレート。これは単なるデザインではなく、長年ミュージックマン・スティングレイを愛用してきたルイスにとっての「操作性の慣れ」と、ノイズ対策、そしてかつての相棒への敬意が混ざり合った、彼専用のアイデンティティと言えるだろう。

YAMAHAの技術者たちが、ルイスという「規格外の怪物」のために、一本一本手作業で調整し、理想を形にしていったプロセス。それは、単なるエンドース契約を超えた、日本のクラフトマンシップと表現者の真剣勝負だった。

ちなみに、この時代にルイスが参加している曲はこのベースで弾いている。(※ユーミンのブリザードとか)

その時の模様はレーザー・ディスク(LD)として発売され、今ではYouTubeでもその断片を見ることができる。かつて自宅のプレーヤーで何度も見返したあの映像を今見ると、胸が締め付けられるような思いがする。そして15歳だった私もどこかに映り込んでいる。

主役のジョージはもちろん、ロバート・ブルッキンス、そしてあの凄まじいスラップを眼前で披露してくれたルイスまでもが、今ではもうこの世にはいない。メンバーの半分が鬼籍に入ってしまったという事実は、時代の残酷さを物語っている。

しかし、あの夜、中野サンプラザに立ち上がった熱狂と、キャッスルバー・クラビネットが奏でた唯一無二の咆哮は、私の記憶の中に永遠に「現在形」として刻まれている。 彼らが差し出してくれた音楽という名の情熱は、時を超えて今もなお、私の心を強く揺さぶり続けている。

もはや説明不要の、しかし今こそ語り直すべき一曲を選びたい。 USA FOR AFRICAの『We Are The World』だ。最近、この曲の制作裏側を追ったドキュメンタリーを観て、これが単なる豪華な共演ではなく、いくつもの偶然と執念が重なり合った文字通りの「奇跡」であったことを改めて思い知らされた。

38. エゴを脱ぎ捨てた、一晩だけの奇跡。

USA FOR AFRICA「We Are The World」

1985年、アメリカを代表する45人のアーティストが、アフリカの飢餓救済のために集結した。 これまで幾度となく聴いてきたこの曲だが、あのドキュメンタリーで、A&Mスタジオの入り口に掲げられた「Check your ego at the door(エゴは入り口に置いてこい)」というクインシー・ジョーンズの言葉の重みを、今さらながら深く噛み締めている。

綱渡りのスケジュールと、一期一会の緊張感

アメリカン・ミュージック・アワードの授賞式直後、深夜から明け方にかけて行われたあのレコーディング。 多忙を極めるスターたちが、あの一晩、あの場所に揃ったこと自体が奇跡だ。誰か一人が欠けても、あるいは誰か一人がエゴを押し通しても、この調和は生まれなかっただろう。

クインシー・ジョーンズという稀代の指揮官の下で、マイケル・ジャクソンやライオネル・リッチーが書き上げた旋律が、スターたちの個性を繋ぎ合わせていく。スティービー・ワンダーがその音楽的良心で現場を導き、ボブ・ディランやブルース・スプリングスティーンが、普段の彼らからは想像もつかないような形でその歌声を重ねる。あの張り詰めた、それでいて温かい空気感は、計算で生み出せるものではない。

ヴォーカル・リレーに宿る、剥き出しの個性

改めて聴き返すと、それぞれのソロ・パートに宿る「声」の力に圧倒される。 ビリー・ジョエルからマイケル・ジャクソンへ、スティービーからブルースへ、そしてジェームス・イングラムからレイ・チャールズへ。 異なるバックグラウンドを持つアーティストたちが、一つの目的のために自らの歌声を捧げる。その純粋な響きが、あのドキュメンタリーで見た「夜明け前の、疲労の向こう側にある高揚感」と重なって、胸が熱くなる。

音楽が持つ、真の「力」

このプロジェクトは、単なるチャリティ・ソングの成功例ではない。 音楽家たちが、自らの名声やエゴを二の次にして、一つの旋律の下に団結したという「事実」そのものが、時代を超えて輝き続けている。

裏側の苦悩や混乱、そしてそれを乗り越えた瞬間の笑顔。あのドキュメンタリーを見た後では、最後に全員で合唱するあのパートが、以前よりもずっと深く、祈りのように響いてくる。 「We Are The World」——私たちが世界であり、私たちが未来を作る。 あの夜、あの場所に確かに存在した善意の記憶なのである。

L.A.スタジオ・ミュージシャンの粋を結集したモンスター・バンド、TOTOの金字塔『Rosanna』。

前曲の『We Are The World』にも多くのメンバーが名を連ねていたが、彼ら自身のステージに戻ったとき、その職人芸はさらに研ぎ澄まされた輝きを放つ。

39. L.A.の粋を結集した、究極のグルーヴ。

TOTO「Rosanna」

1982年。アルバム『TOTO IV(聖なる剣)』の幕開けを飾るこの曲が流れてきた瞬間、世界中のミュージシャンがその圧倒的な完成度に言葉を失った。

ジェフ・ポーカロが遺した「魔法のリズム」

この曲の心臓部は、ドラムのジェフ・ポーカロが叩き出す「ハーフタイム・シャッフル」に他ならない。

バーナード・パーディやジョン・ボーナムのドラミングを昇華させ、ジェフが完成させたこの独特のリズム。ゴーストノート(微かな音)を巧みに操り、三連符の隙間に絶妙な「タメ」を作るそのビートは、聴く者の身体を理屈抜きで揺さぶる。この心地よすぎるリズムの軸があるからこそ、複雑なコード進行も華やかなアンサンブルも、一つの有機体として躍動し始める。

ルカサーの歌声が運ぶ、都会の哀愁

TOTOには優れたヴォーカリストが複数いるが、この曲のメインを張るのはギタリストのスティーヴ・ルカサーだ。彼の少しハスキーで、エモーショナルな歌声が、都会的で洗練された旋律に泥臭い人間味を吹き込んでいる。サビでボビー・キンボールのハイトーンが重なる瞬間の高揚感。それは、卓越したテクニックを持つプレイヤーたちが、互いのエゴを高い次元で調和させた結果生まれる、まさに「奇跡のアンサンブル」と言える。

ロザーナ、消えない記憶の面影

歌詞の内容は、かつて愛した女性「ロザーナ」への想いを断ち切れない男の独白だ。 「I can see your face still shining through the window on the other side…」

当時ルカサーの恋人だった女優ロザーナ・アークエットの名がインスピレーション源の一つと言われているが、曲そのものが描くのは、もっと普遍的な、去りゆく季節や失われた時間への情愛。 華やかで煌びやかなサウンドの裏側に、どこか切ない「戻れない日々」への郷愁が漂っている。だからこそ、この曲は単なるテクニカルな名曲に留まらず、いつの時代も私たちの心に深く入り込んでくる。

職人たちの誇りが宿る場所

ギターソロ、ピアノのフレージング、重厚なホーンセクション。 どこを切り取っても「本物」しか鳴っていない。こうしたスタジオ・ワークの極北とも言える音は、常に目指すべき指標であり、同時に畏敬の対象だ。 どんなに時代が移ろい、音楽の作り方が変わっても、ジェフのシャッフルが鳴り響くこの『Rosanna』は、永遠に色褪せることのない「黄金のスタンダード」であり続ける。

40. 黄色の衝動と、黎紅堂の記憶。

ライオネル・リッチー「You Are」

14歳の目には、あのアルバムジャケットはあまりに鮮烈だった。鮮やかな黄色の背景に、グリーンのセーター、そして立派なアフロヘア。1982年、コモドアーズを離れソロとして歩み出したライオネル・リッチーのセルフタイトル・アルバムは、そのルックスも含めて「新しい時代の始まり」を予感させるものだった。

ステッキが導く、セクシーな大人の世界

小林克也さんの軽快なナレーションで始まる『Best Hit USA』。テレビの前に釘付けになっていた私の目に飛び込んできたのは、ステッキを持ったダンサーたちが華やかに舞う「You Are」のミュージックビデオだった。

軽やかなステップの途中で、ライオネルがひょいとステッキを受け取り、甘く、かつ力強い声で歌い始める。当時の中学生には、彼が何を歌っているのか、その英語の意味までは分からなかった。けれど、その佇まいや映像から溢れ出る「セクシーで粋な大人の空気」だけは、ブラウン管越しに痛いほど伝わってきた。

三鷹「黎紅堂」という、幸運な入り口

そんな刺激的な音を手に入れる場所が、三鷹駅前にあった。日本のレンタルレコード文化の先駆けであり、象徴でもあった「黎紅堂」。そこからレコードを借りてきて、カセットテープにダビングし、歌詞カードやライナーノーツを熟読しながら針を落とす。

「はあ、なるほどな……」

ライナーノーツに書かれた慣れない英語の対訳を追いながら、ライオネルが歌い上げる情熱を反芻する。黎紅堂という文化の最前線が身近にあったことは、私の音楽的感性を育む上でこれ以上ない幸運だった。あの独特の店の匂いや、手書きのファンシーなPOPに似つかわしくない無愛想な店員。そして何より「まだ見ぬ音」への期待感。それらすべてが、この曲のメロウな響きと分かちがたく結びついている。

弾けるような多幸感と、確かな旋律

「You Are」は、聴く者すべてを包み込むようなポジティブなエネルギーに満ちている。 コモドアーズ時代の泥臭いファンクとはまた違う、洗練された都会的なポップ・センス。けれどその根底には、やはり彼にしか出せない深いソウルのエッセンスが流れている。

サビの弾けるようなフレーズが耳に残るたび、私はあの黄色のジャケットを思い出し、三鷹駅前を歩いたあの頃の自分に戻る。それは、どんなに時代がデジタルに変わっても、黎紅堂で借りてきたレコードの溝に刻まれていた、本物の魔法だったのだ。

41. 静寂と情熱が同居する、

唯一無二の「聖域」。

シャーデー「Smooth Operator」

1984年、アルバム『Diamond Life』で彗星のごとく現れたシャーデー(Sade)。しかし、彼女たちの音楽を既存のR&Bやジャズ、ソウルといった枠組みで捉えるのは、どこか本質から逸れている気がする。それはもはや、「シャーデー」という名の独立した音楽ジャンルなのだ。

シャーデーはヴォーカルのシャーデー・アデュー個人の名前ではなく、4人の固定メンバーによる「バンド」の名前。あのスモーキーで洗練された「シャーデー・サウンド」は、彼女一人のカリスマ性だけでなく、デビューからほとんど変わらない鉄壁のメンバーが生み出すアンサンブルから成っている。

- シャーデー・アデュー(Vocals)

- スチュアート・マシューマン(Guitar / Sax)

- ポール・デンマン(Bass)

- アンドリュー・ヘイル(Keyboards)

特に『Smooth Operator』のあの印象的なベースラインを弾いているポール・デンマンや、都会的な哀愁を添えるサックスのスチュアートがいなければ、あの世界観は完成しなかったはず。40年以上、この絆が続いているというのも、音楽界では稀有で、実に「粋」な話だ。

ベスト盤に宿る、研ぎ澄まされたエッセンス

1984年のオリジナルも素晴らしいが、個人的には『The Best of Sade』に収録されているシングル盤がたまらなく好きだ。

余計な装飾を削ぎ落とし、その曲が持つ「核心」だけを抽出したような潔さ。イントロのサックスが都会の夜の冷気を運んできたかと思えば、シャーデー・アデューの低く、スモーキーな歌声が、聴き手の体温をじわりと上げていく。あの独特の距離感。突き放すようでいて、耳元で囁かれているような親密さは、このバージョンでより鮮明に際立つ。

「スムース」という名の、したたかな美学

「Smooth Operator(洗練された遊び人)」と歌われる男の影。 軽やかなパーカッションと、ポール・デンマンのタイトでうねるようなベースラインが、危険な香りのする物語を淡々と、しかし優雅に描き出していく。

当時、この曲が流れる場所はどこであれ、一瞬にしてそこが洗練されたラウンジへと変貌した。派手なシャウトも、過剰なビートもない。ただそこにあるのは、抑制された表現の中に宿る圧倒的な「色気」と、揺るぎない音楽的プライドだ。

時代を超えて鳴り続ける、クールな情熱

黎紅堂でレコードを借りていたあの頃から、音楽の聴き方は大きく変わった。けれど、この曲を再生した瞬間に広がる「あの空気」だけは、40年近く経った今も驚くほど変わらない。

それは、彼女たちが流行を追うのではなく、自分たちの内側にある「静かな情熱」だけを信じて音を紡いできたからだろう。

42. 路上の衝撃、叩きつけられる「ブルーファンク」。

キザイア・ジョーンズ「Wisdom Behind the Smile(Cash)」

生命力に満ちた一曲。初めて彼の音を聴いた時、誰もが「なんだこのスタイルは?」と耳を疑ったはずだ。

ギターを「打楽器」に変えた、ブルーファンクの誕生

アコースティック・ギターのボディを叩き、弦を凄まじい力でスラップする。彼自らが「ブルーファンク(Blufunk)」と名付けたそのスタイルは、ブルースの哀愁とファンクの爆発力が、路上の荒々しい空気の中で結晶したような音楽だ。ルイス・ジョンソンの「サンダー・サム」に魂を揺さぶられた者にとって、キザイアのプレイは楽器の境界線を軽々と飛び越えてくる「リズムの化身」そのものに見える。聴く前に「機材屋ジョーンズw」なんてネタにしていた自分が恥ずかしい。

パリの地下鉄から世界へ

繰り返されるリフレインは、理屈ではなく、生きることそのものがリズムなのだという、極めてシンプルで力強い真理を突きつけてくる。

そして、1995年のアルバム『African Space Craft』の冒頭を飾るこの「Million Miles From Home」。再生した瞬間に響く、あのアコースティックギターのカッティング。それだけで、意識がどこか遠く、ここではない場所へと一気に引きずり込まれる。

贅肉を削ぎ落とした、三位一体の衝撃

イントロのカッティングに釘付けにされた直後、追いかけてくるのは地を這うような重たいスラップベースと、タイトなドラムだ。余計な装飾は何もない。ギター、ベース、ドラム。その三つの音が絡み合い、ぶつかり合うだけの極めてシンプルな構成。だからこそ、一つひとつの音が持つ「質量」が、ダイレクトに身体を撃ち抜いてくる。

そこに重なるキザイアの、どこか「枯れた」歌声。「家から百万マイル離れて」というタイトルの通り、孤独で、けれど力強いその声は、都会の片隅で自分だけの場所を探し求めているような切実さを帯びている。

あの「アコギのカッティング一本で釘付けにする」剥き出しの初期衝動は、やはりこのデビュー作に凝縮されている。洗練されたスタジオワークではなく、通り過ぎる人々の足を止めるために研ぎ澄まされた「生(なま)」の響き。

自らの表現を模索していたあの頃の私に、キザイアの「ブルーファンク」は、どんな言葉よりも深く、強く共鳴したのだった。あの枯れた歌声と、重厚な3ピースのアンサンブル。それは、生きるために叩きつけられた「叫び」そのものだった。

43. 立て替えたMPC-60と、返らない貸しの記憶。

ユッスー・ンドゥール「SET」

1990年、アルバム『SET』。そのタイトル曲が鳴り響くとき、私の脳裏をよぎるのは、音楽的な感動以上に、あのあまりに奇妙で、あまりに人間味に溢れた信じられないような数日間の出来事だ。

「アキヤマミヨコ」からの、唐突な電話

きっかけは、全く覚えのない女性からの一本の電話だった。 「アキヤマミヨコと言います。ユッスー・ンドゥールというセネガルのスターが、AKAIのMPC-60という楽器を欲しがっている。会えませんか?」

当時、その最新鋭マシンのメーカーデモ曲を作っていた私にとって、依頼自体は筋が通っていた。

ちょっと前にもAKAIの担当者から「明日の夜に某クラブで来日しているデュラン・デュランのパーティーがあるのでデモをして欲しい」という連絡があったりしたので。

けれど、その時の私は「ユッスー……誰?」というのが正直な反応だった。面白半分で指定された場所に向かうと、そこにはセネガル人の集団と、ずいぶん後に知ったのだが彼を世界に紹介した先駆的フォトジャーナリストだと知ることになる秋山美代子さんがいた。インターネットが始まったばかりの時代、簡単に調べられるような状況ではなかったのだ。

楽器店での実演、そして「セネガル流」の相談

行きつけの楽器店へ彼らを連れて行き、MPC-60の使い方をレクチャーする。ユッスーはいたく気に入った様子で、購入を決めた。しかし、そこで衝撃の展開が待っていた。 「カードも現金も今はない。お金を貸してくれないか?」

ついさっき会ったばかりの、素性も知らないセネガル人に大金を貸す義理など、どこにもない。けれど、隣にいたベーシストのハビブ・フェイ(Habib Faye)が私と年齢も近く驚くほどフレンドリーに接してくれたこと、そして「WOMAD(ピーター・ガブリエル主催の世界音楽祭)に招待する」という約束に、私は不思議な「縁」を感じてしまった。 「……まあ、いいか」と、私はその場で代金を立て替えてあげたのだ。

パシフィコ横浜の衝撃と、未回収の「友情」

数日後、招待されたパシフィコ横浜。 楽屋で再会した彼らは、私の顔を見るなりとてつもなく喜んでくれた。そして始まったコンサート。ステージの上で圧倒的なオーラを放ち、数万人の観衆を熱狂させるユッスーの姿を見て、私は初めて「とんでもないスターにお金を貸してしまったんだな」と悟った。

後日、再会し返金の話をすると、彼は屈託のない笑顔で言った。 「セネガルに帰ったら返すよ!」 ……あれから35年以上が経つが、その貸しはセネガルの空の下にある。

ハビブ・フェイ氏とはその後もしばらくメールで交流が続いた。2018年にパリの病院で52歳という、あまりにも早すぎる彼の旅立ちの訃報は、セネガル国内のみならず、世界中のミュージシャンに大きな衝撃を与えた。

楽曲に刻まれた「MIYOKO」の影

アルバム『SET』の7曲目には、『MIYOKO』という曲が収録されている。 当時は調べる術もなかったが、それが彼を導いた秋山美代子さんに捧げられた曲だと知ったのはずっと後のことだ。

私にとっては、ハビブ・フェイの弾むようなベースと、ユッスーの突き抜けるような歌声、そして何より、あのMPC-60がセネガルの音楽を新しく塗り替えていったであろうことへの自負が、この「SET」という曲には混ざり合っている。

未回収の貸しは、いわばセネガルのスターとの授業料のようなものかもしれない。

この曲を聴くたび、私はあのパシフィコ横浜の熱狂と、楽器店で不思議そうにMPCを触っていた彼らの姿を思い出し、少しだけ苦笑いしてしまう。

そしてその数年後、父が勤めていたHONDAの初代ステップワゴンのCM曲にユッスー・ンドゥールがカバーした「オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ」が起用されて、これまだ不思議な縁を感じ、それから更に数年後に、そのCMを監督した中島信也さんと知り合い、盟友とも言える間柄になれたのは、もしかしたらセネガルからユッスーが何かを祈ってくれたのかもしれない。